読了目安:16分

日本の産業は真のグローバル競争力を獲得しているか~世界における日本の産業力凋落の原因とは

30余年前の1989年12月29日、日経株価平均が史上最高の3万8,915円87銭の値をつけたバブル絶頂期。企業の時価総額ランキングにおいて世界の上位を総なめにし、Japan as No.1と言わせしめた時代は古い世代からすると非常に懐かしい。

今さらながらではあるが、産業力凋落の渦からなかなか抜け出せないでいると見られる日本の背景を掘り下げ、ドメスティックと言われる代表的な産業も取り上げ考察を試みた。

米国の復権 競争優位の源泉が変遷

グローバル時価総額ランキング上位20位を1989年と2019年とで比較してみると、状況は一目瞭然である。

1989年はほとんどが日本企業、それも金融機関、製造業(自動車、総合電機)が上位にランクインしている。大量生産や技術優位を背景とした日本の経済力、製品(ハードウェア)主体の色彩が鮮明である。

.jpg)

片や、2019年。GAFAMに代表されるITやSNSの企業となっている。それも米国で創始されたもの(正しくは、モノではなく、無形物、ソフトウェア、サービス、コト)が中心だ。

元々、ITが人の手や能力に依存しない、効率化(手動=マニュアルではない機械化、計算自動化)、あるいはプラットフォーム化、すなわち世界標準規格の確立、ビジネスモデルの創出、市場シェアの大幅な掌握を目指していたものであり、競争優位の源泉が変遷したと言えるのではないだろうか。

明らかに米国が復権し、その経済価値も(上位20位合計で見ると)、8倍超となっている。

闘い方や競争優位の源泉のほかに、何が考えられるのだろうか。

海外売上高比率 日本企業わずか2割弱

2022年2月公表の日本貿易振興機構(JETRO)による「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」によると、製造業・非製造業を合わせた日本企業の海外売上高比率は、わずか2割弱だ。

2/3以上が海外売上を占める自動車完成車メーカー(OEM)や大手電機・電子製造業などからすると、極端に少ないように感じるかもしれない。

理由は、調査対象年がコロナ禍真っただ中の2020年度であることと、回答企業として8割以上を中小企業が占めているからかもしれない。

ご存じの通り、日本は企業数から見ると、9.9割が中小企業、売上規模では9割が大手企業となっているため、実態に近い数値であると言える。

グローバルとはほど遠い「井の中の蛙」

総じて、日本企業は国内売上がほとんどを占め、閉じた市場での事業活動、経済活動であることがよくわかる。これでは本拠地が収益源であり、国内のみに目を向けていれば「御家安泰」、自社業績、国内経済も大丈夫といったことになり兼ねない。

いわゆるグローバルスタンダードのような広い視野や上位の視座で市場を俯瞰し、この基準に沿った「真の競争力」を標榜するような環境に全く置かれていない、と言っても過言ではなかろう。

言わば、「井の中の蛙」状態となっているのだ。かつて携帯電話の通信規格や製品仕様が「ガラパゴス化」と言われて久しいことにも通じている。

ともすれば、「新興諸国の製品品質は日本企業(製造業)のそれには劣る」と、年配者は主張するだろう。一部の領域についてはその通りかもしれない。実情では、中国を代表とする新興勢の製品品質は想像以上に、また格段に向上している。

「良い物をより安く」という過去の日本の「御家芸」が、正確に換言すると、「使う分には品質上全く問題なく、価格競争力が格段に上回る」という製品が、新興諸国には(特にB2Cの世界で)実現できているのだ。

前述のJETROの調査を業種別に見てみると、海外売上比率の業種間の差異が顕著である。食品飲料業や建設業では8~9%。逆に、自動車・同部品、化学、精密機械では30%強~25%強となっている。後者についても、2/3が国内事業ということであり、決して高い数値とは言えない。

おそらく大手企業に対象を限定したとしても同様の傾向であり、一部業種においては国内事業がほとんどを占めているのではないかと推察される。

危機感を感じる政府省庁

大手企業は別にして、一般企業よりも政府省庁の方が危機感は感じているようだ(ただしB2Bの世界が中心と想定される)。

経済産業省では日本の製造業の世界的復権を目指してか、「第五次産業革命※1」(インダストリー5.0)という概念を掲げ、産業変革(イノベーション)を起こそうとしている。

総務省においては次世代の国際通信規格(6Gもしくは5G Advanced)を獲得しようと、国際戦略局を立ち上げ、協同研究開発を推進するなど動きも活性化している。

総務省の関係筋によると、日本企業は1社で複数事業を多数抱える、または一気通貫機能を持つ垂直統合型であり、研究開発投資が事業・機能間で分散、少額となりやすい。これが世界のトップ企業と比較すると規模の面で負けており、日本は1社で世界水準に立ち向かうのではなく、複数企業間での連携強化による対処が必要ではないか、という。

ただ、これらの動きは関係者・関係企業のみ「知る人ぞ知る」であり、社会全般や消費者には上手く伝わっていないのが現状である。無論、効果は表出していない。その背景には何が潜んでいるのだろうか。

人口減少という背景

ここにもう一つの背景があるのではないかと考えている。

経済力や産業力は闘い方が変わってもなお、労働力や労働総人口、すなわち若手・働き盛りの人口(本来は一人当たりの生産性が重要になると言われているのだが)に依存している。

一方、日本の人口減少に起因した業績や経済、産業への影響についてはまだ表出していない、あるいは感じられていないことに課題があるのではないか。

コロナ禍の影響を受ける以前より、大手企業を中心として「史上最高益」「売上高連続更新」などと耳にする機会も増えた。「失われた〇〇年」から脱却できたようにも感じられなくもない。

原料高、エネルギー高騰、物価上昇と言われるも、流通やサプライチェーンにおける川下へ価格転嫁をしていれば、売り上げも上がるというものである。

また物価上昇に対して、日本を除く世界の先進国では給与が上昇傾向にあるのに対し、この30年間、「日本の給与水準はまったく上昇していない」と近ごろ頻繁に聞く知らせに目が行きがちである。

企業業績が従業員個々に反映されていない、といった国内に限定、それも企業内という狭い領域にしか焦点が当たっていない。デフレーションというネガティブスパイラルの中で、消費者も100円ショップに代表されるような高品質で低価格なものをこれまで歓迎し受け入れてきており、物価上昇など我々の念頭になかった。

数十年先、気づいた時には手遅れに

2008年の1億2800万人をピークに日本の人口は減少し続けている※2。かれこれすでに10年超経っているものの、2.6%のみしか減少していないことも理由にあると思われるのだが、日常生活を送るにおいて人口減少の影響を感じているだろうか。超高齢化社会の影響を感じているだろうか。答えは否である。

いわゆる「ゆでガエル」状態なのである。国立社会保障・人口問題研究所推計によると、65歳以上が全体の約1/3を占めると言われる、超高齢化社会がさらに進展した状況は、2037年(2008年比で総人口▲9.8%)となっている。

1億人割れは2056年(同▲22%)との推計だ。かなり先であることからか、どの情報源を見ても影響が出てくるであろう時期への示唆は与えられていない。

少なくとも、さらに10数年先、1億人割れとなる数十年先でないと、影響は感じ得ないのかもしれない。気付いた時には既に手遅れだとは思うのだが。

1960~70年代に海外進出した食品関連産業の例

産業、特にB2Bの世界では、経済成長に連動して産業は成長、または市場規模や企業収益が増加することが多い。その逆もしかりだ。

B2Cの世界では経済成長との連動性が顕著に表れにくく、人口減少に起因する経済、産業の影響への危機感が薄まるのではないか。また、企業が海外市場をどう位置付けていたかによると思われる。

大手を初めとした企業が、海外を視野に入れ始めたのは2000年代もしくは2010年代以降。日本経済が停滞から抜け出せず、M&Aなどによるインオーガニック成長が当然のように扱われるようになってからではないか。

それまでは海外市場を一部の企業を除いて全く顧みないか、廉価な労働力確保、すなわち日本や先進国で消費または利用される製品の「生産拠点」としてしか見てこなかったからではなかろうか。

先の業種別海外売上高比率で見たように元々、食品製造業や食品卸は国内市場を基盤として成長してきた。無論、同業種の全企業が海外を軽視しているわけではないし、中には海外市場を以前より「消費市場」として注視し、長年の企業努力によって高い海外売上比率を誇る企業も多く存在する。

食品メーカーで海外売上比率の高い上位10社に限ると(海外売上数値や同比率の実際の推移を追ったわけではないが)、海外販売拠点(出張所、支店、現地法人)の設立(進出)年は、1960、1970年代に集中している(進出先が米国、というのも興味深く、やはり人口の多い国が消費市場としては魅力的、ということなのか)。

食品業界の特性を考えてみれば、需要は人口に比例する。特に若手層の人口だ。想像に難しくはない。「胃袋の数」だけ消費は高まるし、高齢者は食が細り、若手の方が多く物量を摂取するからである。

国全体の人口から考えれば、米国や中国、インドなどが対象となるが、人口が集積する地区や都市、すなわち大都市圏へ進出できるか否かが鍵となろう。

「黙っていても売れる」時代は過ぎた

先ほどの人口減少のほか、昨今の日本の観光業においてインバウンド需要が高まったこともあり、日本食に脚光が浴びるようになってか、日本食を輸出しようという動きも見られている。

農林水産省では以前より、日本食や日本食材の海外発信に注力してきたし、近年ではFood EXPOのような民間主催のイベントも盛んになってきている印象はある。

留意したいのは、そのままの製品フォーマットで売れる時代は過ぎたということである。これこそまさしく、日本の製品は「品質が高い、黙っていても売れる」という「過去の栄光にしがみついた」、あるいはグローバル的な視野を持ち得ない考え方ではなかろうか。

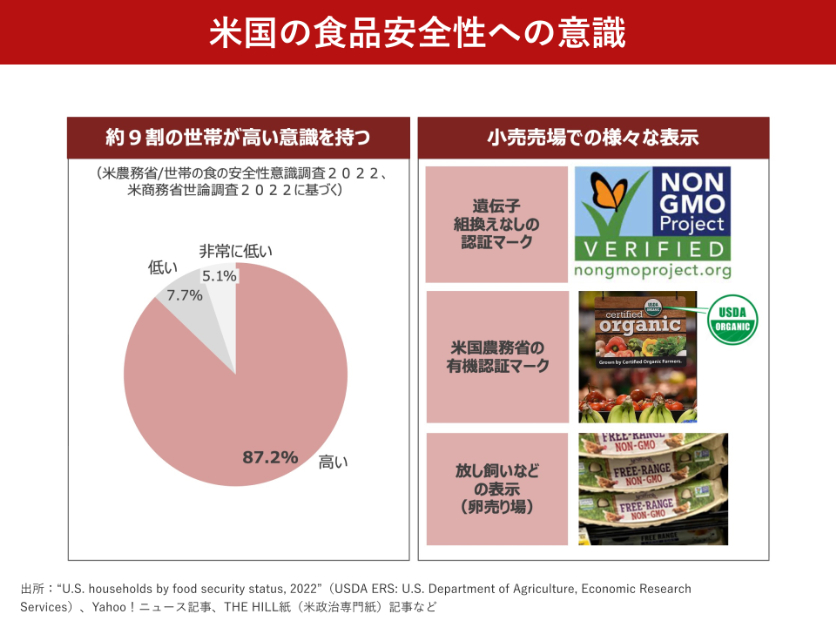

意外と知られていないのが、日本の食の安全性である。

品質上、世界水準と思いきや、米国の日系食品卸エキスパートへうかがった話では、日本の食品で使用されている添加物は米国FDA(食品医薬品局)では認可されていないものも多いとのことだ。

つまり、そのままでは輸出できない、ということ。こうした法令関連(バイオテロ法やFSMA=食品安全強化法)の参入障壁は盲点となりやすい。

また、米国消費者は日本以上に食の安全性について非常に厳格であるし、オーガニック食品への注目度は非常に高い。

栽培に使用された農薬成分により生鮮野菜類が販売を禁止されるほか、遺伝子組み換え食品でないこと(Non GMO)や、畜産物についても飼育環境や飼育方法がストレスフリー(Free Range、放牧や放し飼い)であることを示す表示が、米国の食品売場では当然のこととなっている。

徹底的にローカライズ(現地化)した海外企業

この辺り、進出先市場へのローカライズ(ローカライゼーション、現地化)について、外資系企業はかなり先見性がある。自国以外の市場への考え方、視野の持ち方の差だろうか。

ネスレやコカコーラなどの海外企業は1900年代初頭の早い時期からアジア市場の成長に目をつけ進出。長い期間をかけ、徹底した現地化を行っている。

本国での商品をそのままの形態で持っていくのではなく、生活習慣や購買方法など現地の嗜好に合わせて売ることを重視した。

例えば、欧米本土のような大容量パッケージで販売するのではなく、1日で使い切る、あるいは毎日購買する生活様式に合わせ1回分(小分け)にして販売するなど。このような海外市場参入・定着を図ったネスレの事例は有名である※3。

特に、食品需要(消費)については上記のように国民性、生活様式、食習慣にかなり依存している(影響を受ける)ことを忘れてはならない。

日本特有の「レディミール」文化

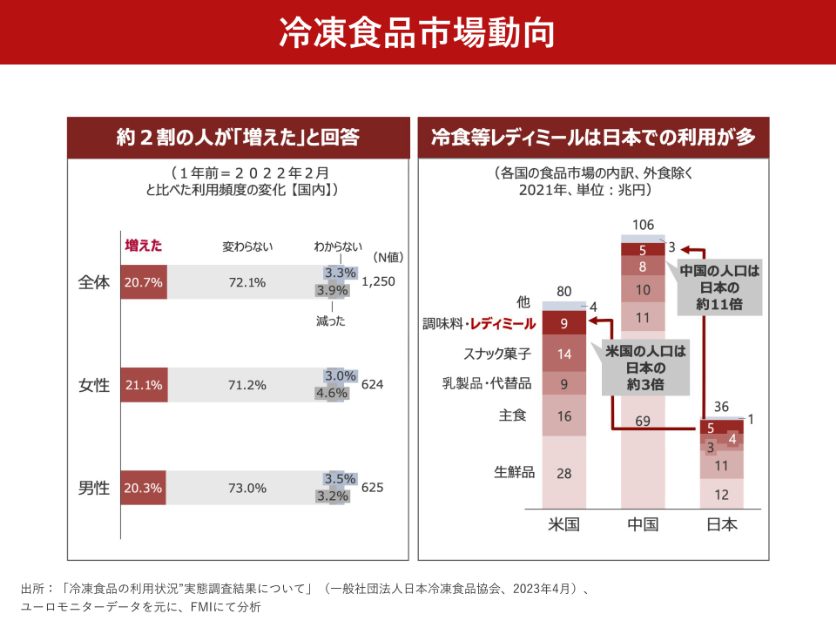

日本では、コロナ禍の影響で、消費者向け(業務用ではなく)の冷凍食品はかなり売上を伸ばした。

しかしながら、「レンチン」といったタイパ(タイムパフォーマンス)を好む国民性や食文化は日本特有であるという認識をした方が無難である。

日本では、自宅で食事を摂ること(内食)はほぼ当然となっているが、台湾やタイでは、屋台文化が当たり前であり、食事を外食で済ませてしまうという。人口規模に比した市場の推計規模からも、日本の冷凍食品を含めた「レディミール」文化が特有であるということがわかる。

海外市場をどう捉え、いかに対処するかが鍵

以上、海外消費市場の重要性を述べてきた。フォロワーとして、これから市場参入していくには色々と苦難も多いだろう。市場参入の時間的価値を重視するならば、M&Aも手段としては一考である。

シナジーを過剰に評価したり、買収後経営統合(PMI)を重視したりするあまり、一気に市場を掌握できるという機会を逃してはならない。

食品業界ではないが、M&Aを上手く利用し、海外事業拡大を上手く軌道に乗せている企業がある。部品メーカーから、モジュール化、または製品化へ。Nidec(旧日本電産)である。この話は、また折を見て論じたい。

注釈)

※1:第4次産業革命で重要技術とされたIoTやAI(人工知能)を活用した産業構造の変革に加えて、日本では特に、「人間中心」(ヒューマンセントリック)のほか、「持続可能性」(サスティナビリティ)、「回復力」(レジリエンス)を重要概念に据え、脱炭素(カーボンニュートラル)や循環型社会(エコシステム)の実現を推進し、地球環境保全と企業発展の両立を目指す取り組み (Nikken→Tsunaguより)

※2:日本の将来推計人口は5年毎の国勢調査を元に、国立社会保障・人口問題研究所(厚生労働省)が予測値を推計する。減少を出生率や死亡率の二大要素を基準として各3通りずつ、計9パターンを算出。我々がよく目にしたり使用されたりする推計は各々中庸水準を元にしたものである。なお、2008年人口がピークとなるように、2006、07、09~15、20年の元データにおいて「年齢別人口の総数」よりも「人口総数改訂値」を優先、年齢帯比率も合計100%となるよう15~64歳の比率端数をFMIにて微修正し、年齢帯別人口を再計算、グラフを作成している

※3:「平成25 年度食品産業グローバル革新支援事業 我が国食品関連企業のアジア諸国における事業展開事例等調査報告書」(2014年3月、大和総研/農林水産省)や「グローバル企業におけるローカライゼーション経営モデルに関する一考察 ネスレ(Nestlé S.A.)のCSV経営を中心として」(県立広島大学経営情報学部論集 第13号、小原久美子、2020年)には、事例について同様の表記が見られる。また海外ビジネススクールでは、ローカライズによる市場参入のケースが、戦略論やマーケティングの授業で使用されている

コメントが送信されました。