読了目安:15分

日本における経営者不足の課題解決に向けて ~事業承継と経営執行支援の関係

当社経営執行支援部門(MES: Management Executive Support)は、中堅・中小企業様を中心に、チームまたは(顧問として)個人で経営者(CxO)を派遣することを主業とする、世界的に見ても唯一無二、特徴ある経営コンサルティング(MC)サービスを提供している。

その根底にあるのは、“一人でも多くの経営者を日本に増やしたい”という理念(ミッション)だ。

一方、長い間、「日本は(欧米と比べ)経営者が不足している」と言われ続けてきた。本稿では、その実態を統計データなどから俯瞰し、当社MES/MCサービスの事業機会の可能性について、論じてみたい。

事業承継とは何か

「事業承継」と聞いて何を想起するだろうか。

オーナー社長が思いをはせる「引退したいが、後継者はいない。さて、どうしたものか」が出発点であり、これを支援するのが、昨今TVやCMで有名な各種M&A仲介サービスといったところだろうか。

よって「事業承継」とは、「事業の承継者たる買い手企業を探して、被承継企業の売却、もしくは、譲渡を行う」というイメージが付きまといやすいのではないか。

金融資格試験の動向を見ても、金融検定協会(銀行研修社)では、「事業再生アドバイザー(TAA)」などの再生系に代わり、「事業承継アドバイザー(BSA)」なる資格が生まれている。※1

また、企業再建・承継コンサルタント協同組合(CRC)が企画・運営する養成講座においても、「事業承継マネージャー(BSM)育成」が主流となりつつあるようだ。※2

調べたところ、日本経済新聞社では「事業承継」のサイトを開設し、2019年から2022年にかけて特集を行っている。同サイトでは、数多くの国内外PEファンド、M&Aアドバイザリー・仲介業者を紹介しており、投資やM&Aとの結びつきが深いことを示している。※3

また、「事業承継」の新たな形も登場した。米国新興スタートアップ企業であるチームシェアーズが、三菱UFJ FG傘下のベンチャーキャピタルから資金調達し、日本法人を設立。海外で初となる日本市場へ参入した。「オーナーから企業を買収した後、段階的に従業員に株式の8割を付与して事業の持続性を高める。後継者不足による廃業が増えるなか、M&A(合併・買収)による事業承継の新たなモデルになる可能性がある」と報じられている。※4

知っているようで、あまり知られていない「事業承継」について、紐解いていきたい。

※1:「金融検定試験開催のお知らせ」 (金融検定協会)

https://www.kintei.jp/guidance/index.html

※2:「企業価値向上を目指す!~企業承継支援人材を養成します~」 (企業再建・承継コンサルタント協同組合 〈CRC〉)

https://crc.gr.jp/bsm/

※3:https://ps.nikkei.com/jigyosyokei/index.html

2019年9月から2022年3月にかけ、9回分の更新が行われており、大小様々なPEファンド、M&Aアドバイザリー・仲介業者などの支援家が紹介されている。

※4:日本経済新聞電子版 2024年2月21日記事(会員限定記事)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN206GO0Q4A220C2000000/

事業承継の実態

長引いた“コロナ禍”の影響により企業の業績が悪化し、事業承継への需要や期待が増えているようにも見受けられる。高齢化による後継者不足ということから、「政府・与党、中小企業の買収促す」という記事も朝刊1面で伝えられている。※5

「事業承継」という言葉をインターネットで検索してみると、数多くの情報源が存在する。前述した日本経済新聞社では、各種イベントやセミナーの開催をサイトで紹介している。※6また、中小企業振興公社などでは、“後継者交流会”を開催、開催数も増えているようだ。※7日本政策金融公庫では、“事業承継マッチング支援”というサービスを展開。※8調査結果・統計情報も、数多く掲載されている。

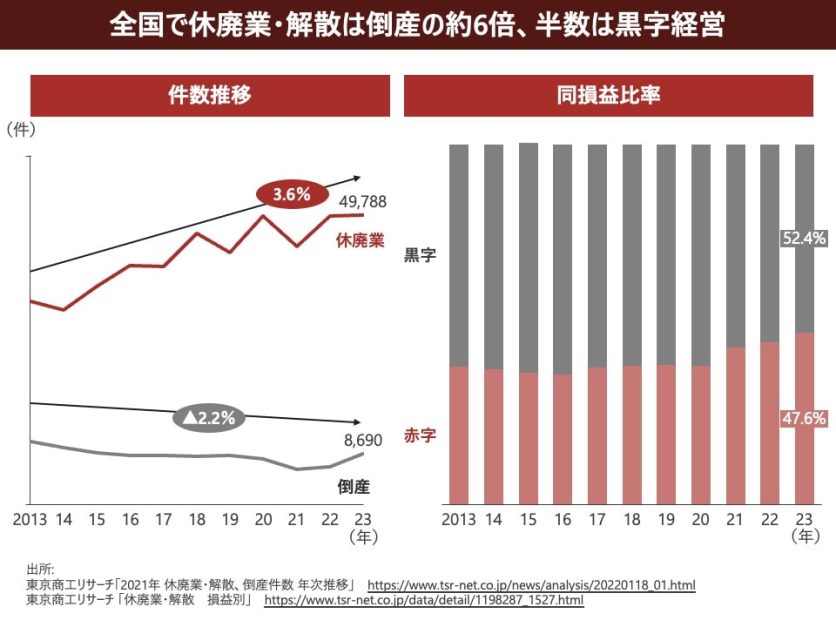

東京商工リサーチによると、2023年の休廃業件数は倒産件数を上回り、約6倍の5万件弱も発生。そのうち“黒字業績でありながら”の休廃業が半数を占めている。

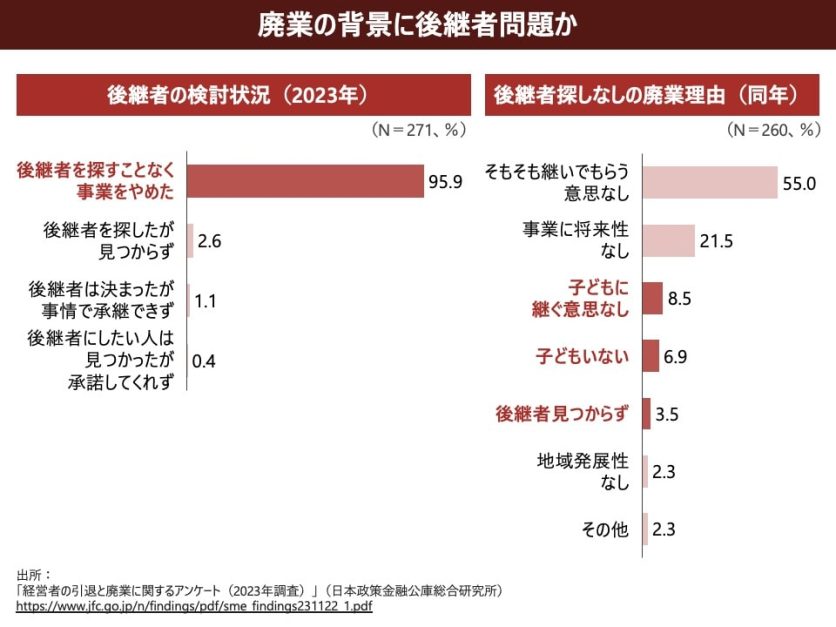

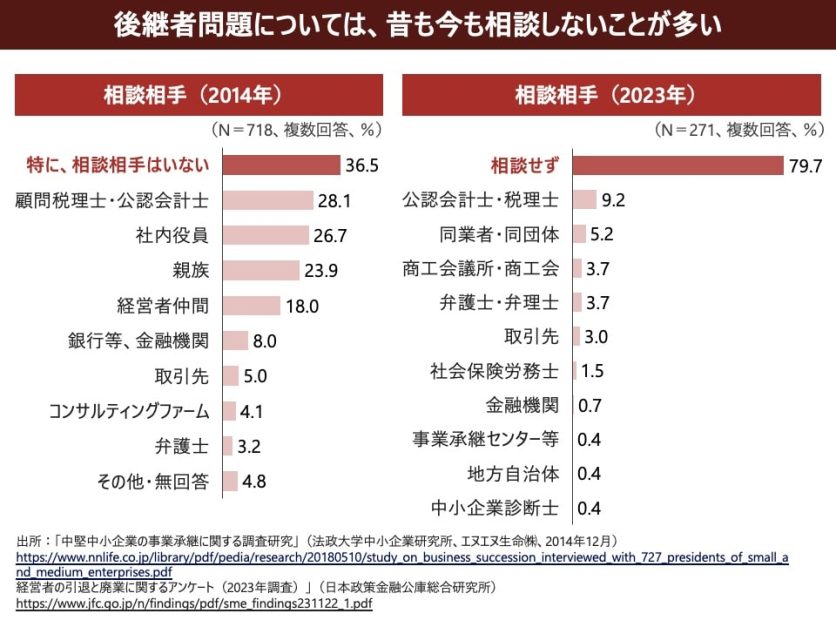

一般的に「経営者は元々、後継者を探さない」ことが多いようであるが、背景には、後継者問題があることがうかがえる。「相談をしない」「相談する相手がいないこと」にも起因していそうだ。出入りしている公認会計士や税理士の先生方、金融機関の面々へも相談していないことは、意外ではある。やはり、経営者は孤独なのだろうか。※9

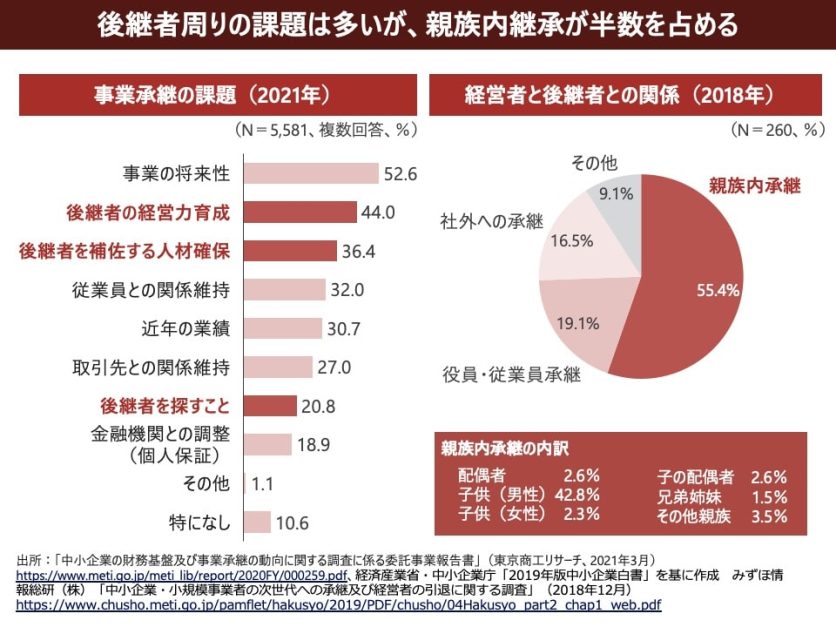

とは言え、経営者の経営力育成、後継者探し、後継者を補佐する人材の確保、すなわち“右腕”や“参謀”、昔で言う“番頭”など、後継者周辺の課題は付き物のようだ。

しかしながら結局は、親族内承継が半数を占め、特に子供(男性)への承継がほとんどとなっている。「事業承継」や後継者選出の背景には、他にもさまざまな要因が潜んでいるようにも見受けられる。

※5:日本経済新聞 2023年12月5日記事

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL049O30U3A201C2000000/

※6:日経イベント&セミナー/事業承継

https://events.nikkei.co.jp/tag/business-succession/

※7:公益財団法人東京都中小企業振興公社

https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2403/0007.html

※8:日本政策金融公庫 事業承継マッチング支援

https://www.jfc.go.jp/n/finance/jigyosyokei/matching/

※9:Frontier Eyes Online 「【回想録】 内側から見た経営コンサルティング(MC)の歴史 (中編)」(2024年2月26日)において、同筆者執筆の論考記事において、「経営者は孤独である。その経営者に寄り添うのが、MCの役目」の記述あり。

https://frontier-eyes.online/consulting_history_2/

事業承継ファンドの動向

一旦、視点を移そう。

一頃、地方創生をうたった地方銀行や投資ファンド設立が注目された。直近では、消滅危機のある地方自治体が全国で数多く存在すると報道されている。※10地方存続のためには、その土地を基盤とする多数の中小企業・中堅企業の存続や成長が重要視されているようにも考えられる。

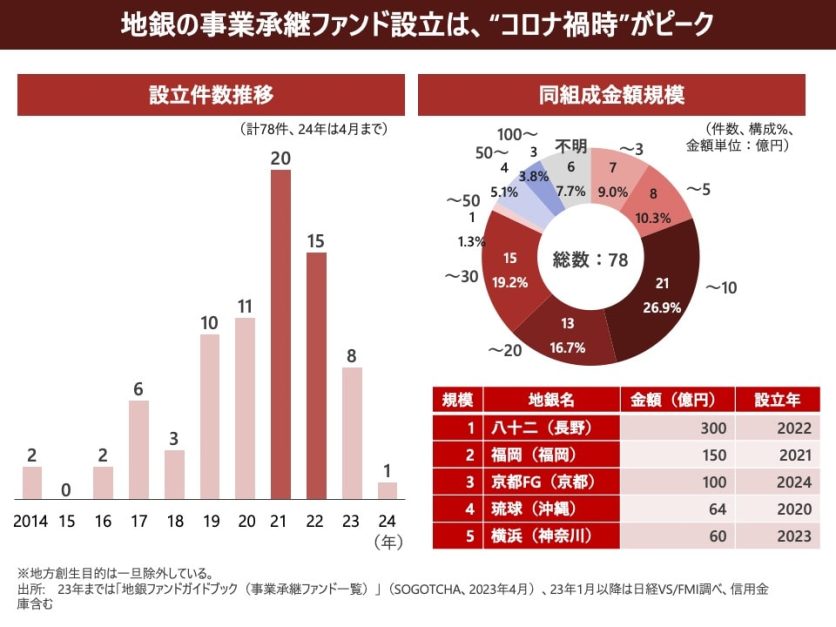

地方銀行では、2010年代中盤より最近にかけ、「事業承継」支援に焦点を絞ったファンドの設立が相次いだ。近年増加傾向であり、コロナ禍の最中の2021年がピークとなっている。コロナ禍による業績低迷、最悪期を迎え、中には事業撤退や倒産を迫られた企業が数多く存在すること、高度高齢化社会の中で、経営者の急速な高齢化も進んでいる※11ことも背景にあるのだろう。

2014年から2024年4月にかけて、総数は78を確認。ほぼ全国の都道府県に広く分布している。複数地銀で設立したファンド、信用金庫によるファンドもいくつか存在している。

金額規模別では、5億超~10億円規模が全体の1/4を占め、50億円未満規模が全体の8割を占めている状況。中には、八十二銀行(長野県)のように、300億円といった大規模なファンド(八十二サステナビリティ1号ファンド)も存在している。24年3月には京都FGによる100億円規模の事業承継ファンド設立が報道され※12、注目を集めた。

これら事業承継ファンド設立の動きは、中堅企業・中小企業の更なる成長への重要なカギとなろう。一方、経営者視点、経営課題解決施策の視点、バリューアップ視点などの課題も指摘されており※13、後述のように、経営改善や更なる成長実現に向けた施策導入・定着支援など、変革系コンサルティングファームとの連携や協業も必要となってくると感じている。

※10:日本経済新聞「自治体4割 『消滅可能性』、30年で女性半減 人口戦略会議」2024年4月24日記事など

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA230SG0T20C24A4000000/#k-think

※11:「中小企業白書2020年版」(中小企業庁)第1部 令和元年度(2019年度)の中小企業の動向 第3章 中小企業・小規模事業者の新陳代謝 第2節 経営者の高齢化と事業承継

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/chusho/b1_3_2.html

日本経済新聞電子版 2023年6月23日記事 (会員限定記事)「社長の高齢化進む 高まる 『後継不足倒産』 急増リスク」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC192MF0Z10C23A6000000/

など

※12:日本経済新聞「京都FG、100億円の事業承継ファンド 後継難企業を支援」2024年3月19日記事(会員限定記事)など

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF184HP0Y4A310C2000000/

※13:Frontier Eyes Online 「動き出したリスクマネー ~地銀ファンドの課題と可能性」(2022年12月14日)

https://frontier-eyes.online/risk-money_movement/

結局、事業承継とは?

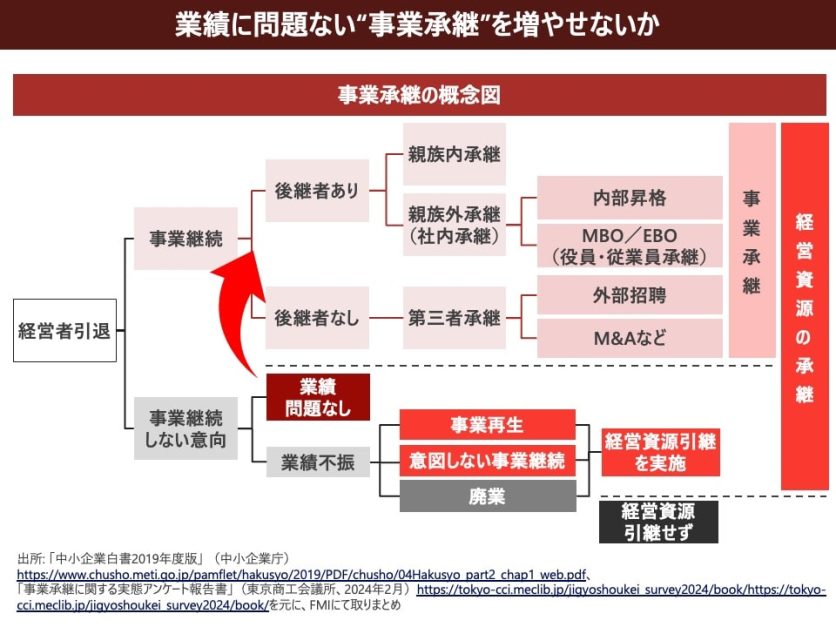

話を戻そう。「事業承継とは何か」について、わかりやすく整理された概念図を見つけたため、参考としつつ、以下に取りまとめた。

「事業承継」とは、経営資源を引き継ぎ、企業が存続し、経営改善を行い続け、更なる成長を目指すための手立てであることが、お分かりいただけるのではないだろうか。

残念なことは、業績好調(黒字経営)にもかかわらず、前述のごとく、事業継続を諦めてしまう数の多さだ。心境までをあらわにした統計データは存在しないため、真意をとらえることはできない。

経営者の中には、孤独ながら思い悩み、事業継続断念を英断される方も多いのではないだろうか。特に、一代で成功を果たされた経営者の中には。

従業員の雇用継続、給与水準の維持・改善を鑑みるに、以下のような個々さまざまな悩みを抱えておられる経営者は、実は多いのではないかとも推察される。

- 「事業継続はしたい。しかしながら、後継者はいない」

- 「いるにしても、経営経験が浅い」

- 「本来であれば、社内承継を考えたいが、経営能力に長ける者は不在」

- 「経営理念・企業理念、事業特性や事業規模、社風からして、社外人材招へいには踏み切れない」

経営執行支援との関係

本題へ移らせていただきたい。

そこで登場するのが、当社経営執行支援部門における「事業承継サービス」(仮称)だ。

一見すると、「事業承継」のお手伝い、すなわち、「後継者探し」を行うサービスのように聞こえてしまうのが難点。しかし決してそうではない。「事業承継」を“皮切り(入り口)”に、または“出発点”とした、新たな形態の“経営コンサルティング(MC)”サービスだ。悩ましいのはサービス名称である。

経営(Management、またはBusiness Administration)とは何かを考えさせる「経営力強化」サービス(MGI: Management Governance Improvement、またはMGR: Management Governance Reinforcement)、「経営者育成サービス」、「後継者支援サービス」、“エグゼクティブ・コーチング・サービス(ECS)” 、“役員行動変革プログラム”といった方が、“ピン”と来るのかもしれない。

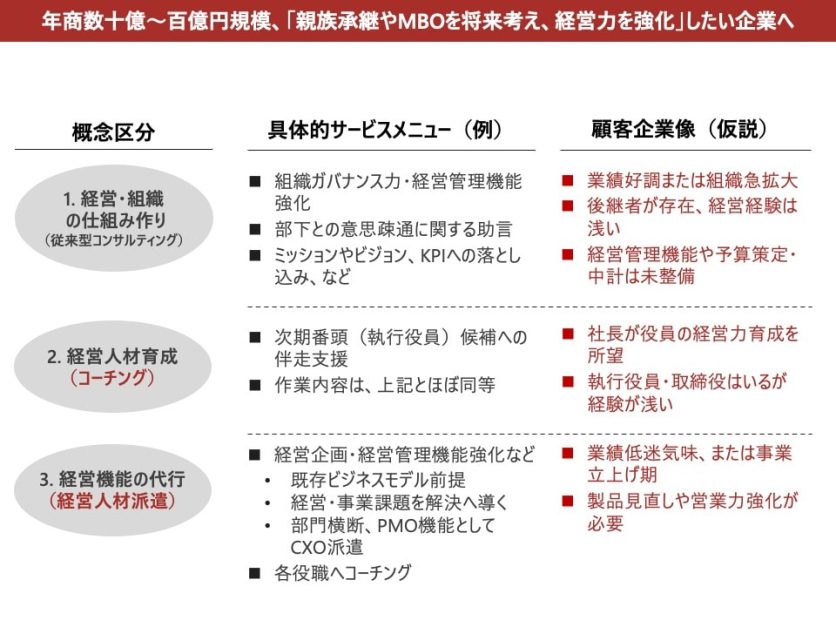

想定される顧客企業像は次の通りだ。

- 後継者不在の確率が高いとされる年商規模数十億円から100億円未満。

- 同様に、従業員数は100名以下。

- 業績に問題はないものの、これまで社長の知見や能力、または“野性的”“本能的”な勘に依存して事業経営をしてきており、後継者が育っていない。(社長引退後の先行きが不安)

- あるいは、後継者は存在するものの、経営経験が浅い。

- いわゆる“経営管理の仕組みづくり”ができておらず、事業外部環境変化に対しては、即座の反応ができない。

- 経営・事業課題、同原因を特定し、自ら解決に向けて行動を起こせない。

事業リスクの“事前認知・回避”を行い、“プロアクティブ(事前予想的)に”、またはPDCA的に“動ける”、“数値管理”を徹底し、計画予算達成の“実現力”を高めたい、などと所望される企業様にとっては最善のサービスとなっている。

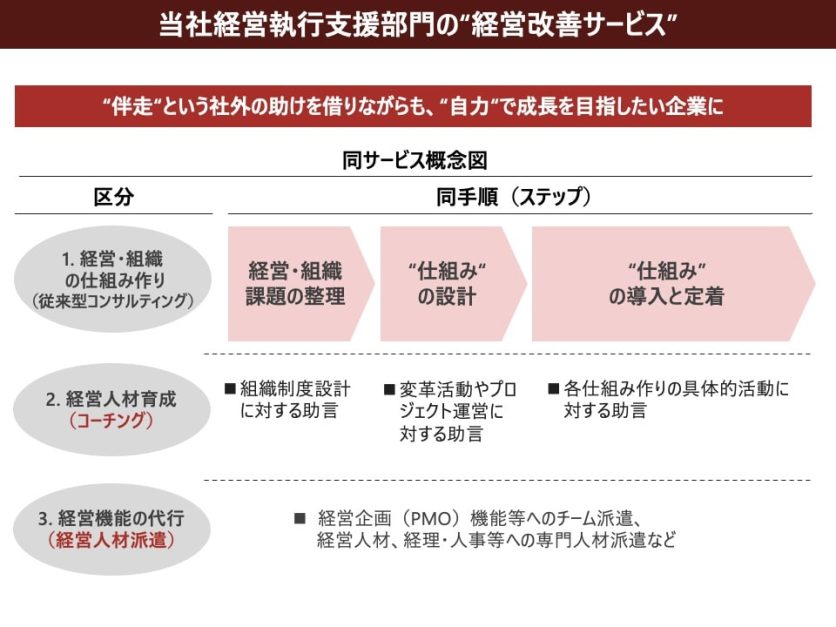

サービス体系は、

- 従来型のコンサルティングに加えて、

- コーチング(経営人材の育成)

- 経営者を始めとする専門家の人材派遣

を絡め、“伴走支援”を行い(当部門で標榜する“ボディオン”を執行し)ながらも、“自力で”“経営改善”や更なる成長を目指していただく(“自走力”を高める)内容となっている。企業様の個別のご要望や支援の期間・予算に対しても柔軟に対応し、カスタマイズができると自負している。

当部門の“CxO派遣サービス”と比較し、社内外において“認知度”はいまだ低いものの、今後注力していきたいサービスの一つだ。

最後に

当部門の営業努力がまだまだ足りないことは否めません。

本記事をお読みいただき、少なからず関心を持たれた企業のお客さま、連携・協業を検討してみたい地方銀行事業承継のご担当者さま、系列の事業承継ファンドのみなさま、各種支援家・専門家のみなさま、(経営)後継者イベント・セミナー運営会社のみなさまなど限定なく、ぜひともご相談、お声掛けください。

コメントが送信されました。