読了目安:9分

CES2020 現地からの報告~5Gからスタートアップ動向まで~ (1)5Gの動向

今年も国際的なデジタル技術見本市「CES」(Consumer Electric Show)が1月7日~10日、アメリカ・ラスベガスで開かれた。世界中のテクノロジー関連企業が集まる祭典は今年で53回目。名だたる大企業が最新技術を発表するが、全般的に日本企業の出遅れ、存在感の薄さが目立った。本記事では、CES2020で当社が注目した5つのテーマ、「5G」、「ゲーミング/AR・VR」、「デジタルヘルスケア」、「モビリティ・都市」、「スタートアップ動向」について、それぞれ今年のトレンドや今後の展開を交えながら、5回にわたって報告する。

次世代通信規格「5G」への対応は後れ

まず、次世代通信規格「5G」の動向について紹介する。

5Gが普及することで大容量のデータを超高速で通信できるようになり、超低遅延・多数同時接続が実現するのだが、既に5Gを展開するアメリカ、中国、韓国などに対し、日本企業は後れをとっている状況だ。

今回のCES2020で日本企業は、5G対応デバイス(ルーター、スマートフォン)の発表に留まった。しかし、5Gに続く次世代通信規格である「6G」においては、NTTドコモが世界の先駆けとなっている。

今回のCES2020では見られなかったが、6Gが実現した場合、Microsoftが開発している、遠隔地にいる人の姿を3D映像として別の場所に映すことができる「Holoportaion」が可能になるとされ、今後の動向が注目されている。

日本における5Gの商用サービスは、2020年春以降に展開予定だ。

5Gによって、4K/8Kストリーミングといったこれまでの通信インフラでは叶わなかった、高画質の映像をスマホやタブレットなどのモバイル端末で楽しむことができるようになり、VRなどもよりスムーズに体験できる時代が到来するとされている。

例えば、2010年代前半に携帯電話ネットワークが急成長して登場した、4Gの場合、2時間の映画をダウンロードするのに5分ほどを要していた。だが、5Gでは、約3~4秒でダウンロードできるようになる(約100倍高速化)。

また、4Gではタイムラグが発生していたロボットなどの精緻な操作を、5Gでは10倍の精度でリアルタイム通信できるようになる見込みで、遠隔ロボットを駆使した手術などへの利用も期待されている。

多数同時接続の面では、1平方キロメートル四方で100万台以上の通信機器が同時利用可能とされている。IoT世界の推進が期待されているが、現時点において日本国内で5Gを利用することはできておらず、既に5Gを展開しているアメリカ、中国に後れをとっている状況だ。

アメリカや中国の5G動向は

アメリカでは2019年10月時点でSprintがニューヨークシティ、ワシントンD.C、アトランタ、シカゴ、カンザスシティ、ヒューストン、ロサンゼルスなどの9エリア(約2,100 平方マイル、約1,100万人)で5Gを展開しており、その利用時間はLTE(4G)契約者の3倍、データ量も3~5倍に増えている。Sprintは、ストリーミング型のゲームやeスポーツをきっかけにさらなる5Gの利用拡大を目指している。

アメリカに追随する形で、2019年11月には中国移動(China Mobile)、中国電信(China Telecom)、中国聯通(China Unicom)の中国の既存通信事業者3社が中国国内で5Gを開始した。

3社の料金体系はほぼ横並びであり、例えば中国移動(China Mobile)の場合、データ30GBと音声通話200分利用できる最低プランで128元/月(約2,000円/月)から利用可能だ。

北京や上海など国内50都市で5Gが開始したことにともない、華為技術(ファーウェイ、Huawei)、小米科技(シャオミー、Xiaomi)、Vivo、Samsung Electronics、ZTEなどから5G対応スマホが発売されており、中国は世界最大規模の5Gネットワーク市場になると見られている。

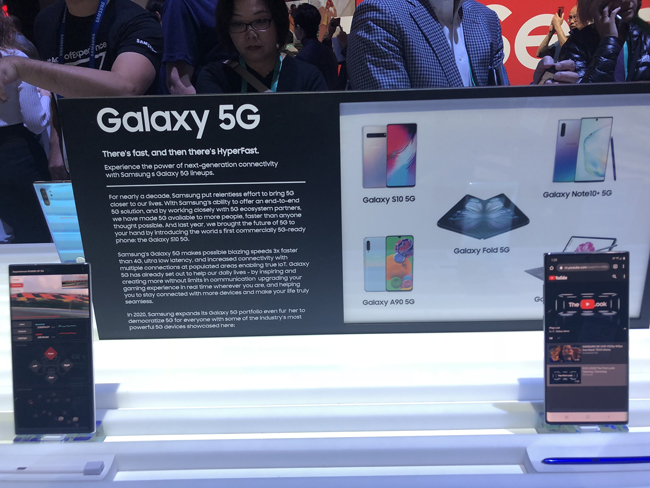

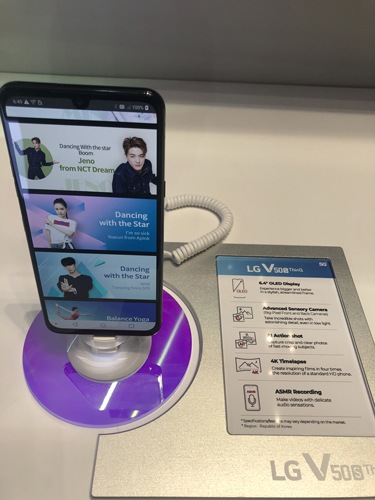

CES2020では、華為、Samsung Electronicsのブースで実際の5G対応スマホが展示されていた。中には、4G対応、5G対応それぞれを横並びにし、実際に動画のストリーミング状況を体感できるように展示されているものもあった(図1、2)

クアルコムの調査によると、2019年に5G商用サービスを開始したのは19カ国。アメリカ、韓国、イギリス、スイス、ドイツ、イタリア、モナコ、フィンランド、ルーマニア、サウジアラビア、クウェート、カタール、バーレーン、南アフリカ、オーストラリア、スペイン、UAE、中国。フィリピンで、G7のうち、5G商用サービスを展開していないのは、日本、フランス、カナダの3か国のみだ。

このように5Gの展開に後れをとっている日本だが、5G参入に向けた基地局の開設計画を申請したNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天の4社に対し、総務省はそれらの計画を認定。

既に割り当て案が発表されており、2024年度までの5G基地局設備投資額として、NTTドコモが約7,950億円、KDDIが約4,667億円、ソフトバンクが約2,061億円、楽天モバイルが約1,946億円と公表している。

そうした中での今回のCES2020だったが、京セラ、シャープ、各社は5G対応ルーター(図3)や

5G対応スマホ(図4、5)など5G対応デバイスの展示に留まった。

早くも「6G」開発競争 巻き返し図る日本勢

ちなみに、5Gの事業化の最中であるにも関わらず、世界では5Gに続く次世代通信規格である6Gの研究開発が進んでおり、2030年以降での商用利用が期待されている。

6Gは、5Gの10-100倍に向上し、最高伝送速度は1Tbpsとされている。映画を1秒でダウンロードできるようになり、ネット遅延は0.1msで人間にほぼ感知されないレベルになるとされている。

ゲームのリアリティが向上するのはもちろんのことだが、6Gにより高解像度の3D映像(16Kの3D映像)の通信が可能になる。

今回のCES2020では見られなかったが、Microsoftが開発している遠隔地にいる人の姿を別の場所に3D映像として映すことができる「Holoportaion」が可能になるとされている。

5Gでは後れを取っている日本勢だが、6Gの研究開発においては、NTTドコモが2018年に世界初となる120Gbps伝送実験(距離10m)を屋内(電波暗室)環境で成功させているだけでなく、東京工業大学と共同で行った実験にて300GHz帯での100Gbpsデータ伝送に成功している。

NTTの取り組みはそれだけにとどまらず、2019年10月には、ソニー、米インテルと6Gの技術開発のためのパートナーシップ締結を発表しており、6G通信を担う光で動作する新しい原理の半導体開発で協力や、1度の充電で1年間使うことのできるスマートフォンの開発も計画に含まれており、今後の動向が注目される。

▼続きはこちら

CES2020 現地からの報告~5Gからスタートアップ動向まで~ (2)今後のゲーム業界のゆくえ

CES2020 現地からの報告~5Gからスタートアップ動向まで~ (3)デジタル×ヘルスケアのいま

CES2020 現地からの報告~5Gからスタートアップ動向まで~ (4)モビリティ業界の動向

CES2020 現地からの報告~5Gからスタートアップ動向まで~ (5)スタートアップが走る道

コメントが送信されました。