読了目安:13分

「インバウンド2.0」 時代の企業戦略 〜消費者としての在留外国人〜

我が国における在留外国人の増加は、19世紀以来の世界的な人口移動というメガトレンドの流れを汲んだ現象だ。日本政府の更なる入国管理の緩和も相俟って、今後も増勢が続くだろう。旅行客や労働力としてだけでなく、消費者としての外国人を見据えて、企業戦略を再考すべき時が迫っている。 ①在留外国人が東京圏を中心に増え、②消費者として定着して有効需要を創出、というビジョンの標語として、筆者は「インバウンド2.0」を提唱する。

メガトレンドとしての国際人口移動

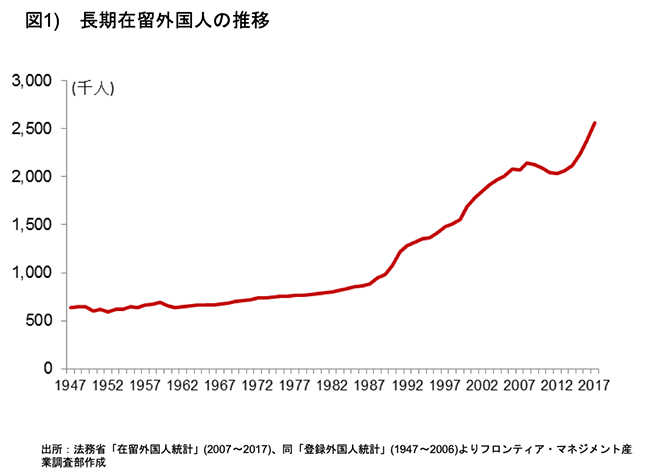

2017年末時点の我が国の在留外国人は256万人(前年比7.5%増)と、過去最高を記録した。出自国を見ると、ベトナム、ネパール、インドネシアなどの東南~南アジア諸国の伸びが高く、その多くが技能実習生や留学者として、実質的な「外国人労働者」となっている若年層だ。

今般の在留外国人の増加は、「人手不足問題」やここ数年の入国管理の方針転換といった日本固有の要因だけでは説明しきれない現象だ。図1が示すように、諸外国から日本への人口移動は1990年頃から加速しており、同時期に始まった西欧や北米への移民増加という世界的な人口移動とシンクロしている。

さらに遡ると、現在の世界人口の流動性は19世紀以来のメガトレンドであり、ある種の必然性を備えた現象とも見て取れる。

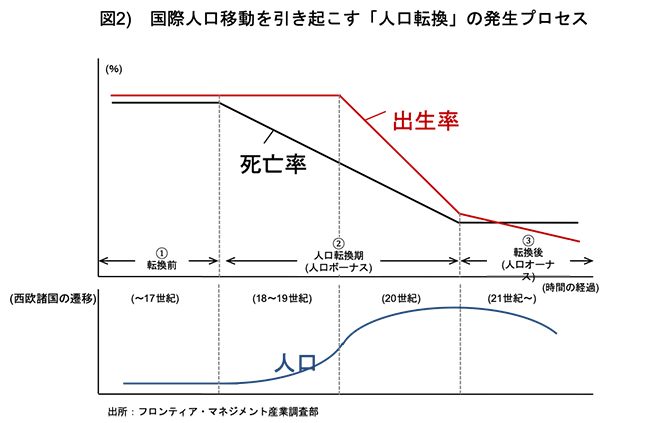

「長い19世紀」と呼ばれるフランス革命(1879年)から第一次世界大戦開戦(1914年)までの期間に、西欧諸国では死亡率の低下と出生率の高止まりによる「人口爆発」が起こり、新大陸への移民を輩出した。この長い19世紀に西欧から新大陸へ渡った移民の数は4000万人に達した。

同時期に余剰人口を抱えた中国南部(広東省など)からも、苦力(クーリー)と呼ばれた移民が大量に新大陸へ渡った。ゴールドラッシュに沸いたこの時期に、アメリカ西海岸に集った移民たちは、鉄道敷設や金鉱山の採掘で貴重な労働力となり、母国の平均賃金の10倍以上の収入を得た(現在の日本と東南~南アジアの1人当たりGDPのギャップも同程度である)。

やがて、移民の送出国であった西欧諸国では、死亡率の後を追って出生率が低下に向かい、人口停滞期に入る。これにより西欧諸国は、後進の人口増加国や地域(西南アジア、東欧、南欧など)からの移民を受け入れる側に転じた(図2)。

こうした労働力市場の地域間ギャップという金銭的動機に加えて、渡航先に関する情報取得手段や移動交通手段の発達が人口移動のエンジンとして駆動してきたことも見逃せない。

19世紀には、新聞や電信技術の発達による新大陸の情報と、汽船の発達や港湾・運河の整備による新たな交通手段がこれらの役割を担った。

1990年代以降では、旧共産圏への他国情報の流入やインターネットの発達などが該当するだろう。

こうした歴史観の視座からは、現在の日本における在留外国人の増加もまた、経済発展や人口動態が異なる国家間に立ち現われた大規模な人口移動のひとつという全体像が浮かんでくる。

また、海外人材を積極的に受け入れようとする今般の日本政府の姿勢は、カナダを唯一の例外として、門戸を閉ざしつつある多くの先進国の中で稀な存在だ。これらに鑑みると、在留外国人の増加トレンドが長期化する可能性は高いのではないだろうか。

東京圏の人口は減少しない

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計(2017年時点、死亡率と出生率ともに中位仮定)によると、我が国の総人口は2015年の1億2,700万人を起点に、2040年には1億1,100万人まで減少し、2053年には1億人を割り込むという。

ここで注意すべきは、同研究所の推計は在留外国人が1970年代以降の平均速度(+7万人弱/年)で緩やかに増えると仮定しており、直近の増加ピッチ(2017年は前年比+18万人)と比べてかなり保守的であるという事実だ。

さらに、国会審議中の入管法改正案(2018年12月現在)では、2019年から14業種の就労資格を設け、今後5年で累計35万人弱(+7万人/年)の外国人材の受け入れを見込んでいる。

直近の増加ペースに新在留資格を加算すると、+25万人/年の在留外国人の増加となる計算だ。外国人の転入数をこの前提に置き換え、在留外国人女性の合計特殊出生率を1.2と仮定すると、日本の総人口は50年後の2065年においても政府目標の1億人の大台が維持可能と試算できる。

外国人の流入フローの半数近くが集中する東京圏(1都3県)への影響はさらに大きい。

東京圏の総人口は2020年の3,630万人前後をピークに漸減すると予測されているが、前述の在留外国人の前提に置き換えると、現状を上回る3,700万人が長期的に維持可能となる。海外人材を正しく受け入れ、働く場所や住まう場所を提供できれば、東京圏はアジア屈指の世界都市であり続けられるのだ。

海外人材の受け入れの本懐は「有効需要」の創出

在留外国人は労働力人口の貴重な補給源であると同時に、多くの企業とっては新たなエンドユーザーとなり得る存在だ。

気掛かりなのは、在留外国人を単なる「労働力」として扱う風潮であり在留外国人を労働者としてしか日本経済に包摂できないことは、長期的に日本の国民経済にマイナスだ。

そもそも、人手不足はそれほど深刻な問題なのだろうか。日本人の人口減少で労働力人口が減れば、そこには市場原理が働いて賃金が上昇する、あるいは設備装備率が上昇(無人レジやロボットによる代替)するだけのことだ。よく見聞する「将来は高齢者ひとりを何人の生産年齢人口で支える」といった指標は、設備装備率の上昇による労働生産性の改善や賃金上昇等の論点が抜け落ちている。

別の反論として、「外国人労働者に頼り過ぎると、企業のイノベーションが停滞する」との意見も聞く。これは傾聴に値する意見だが、やはりサプライサイドに寄り過ぎていないだろうか。

日本経済の長期停滞の真因は、人手不足という供給サイドの問題ではなく、有効需要の減退とそれに伴うデフレーションだ。海外人材を受け入れずに総人口が1億人を割り込んでいけば、無人レジで店舗運営が維持できても、企業収益は悪化し、無人レジも不良資産となる。

優先課題は有効需要の創出であり、そのためには、海外人材を働き手として招くと同時に消費者として日本で暮らしてもらうことは有効な打ち手となる。

ここまで述べてきた、①在留外国人が東京圏を中心に増え、②消費者として定着して有効需要を創出、というビジョンの標語として、筆者は「インバウンド2.0」を提唱している。

末尾の「2.0」の通り、2013年頃からの訪日外客の増加(インバウンド1.0)に続いて、観光客ではなく生活者としての外国人の活力で日本経済の再興を目指す方針だ。

勢いの落ちる「爆買い」の訪日客

2018年の訪日外客数は3000万人に達する情勢だが、直近の9月や10月の外客数は概ね前年並みに減速している。台風などの特殊要因もあったかもしれないが、少なくとも中国などからの観光客が日本の小売店で「爆買い」する現象が再びブームとなる可能性は低いように思われる。理由のひとつが、越境ECの台頭だ。

経済産業省「電子商取引に関する市場調査」によると、2017年に中国の消費者がインターネットを介して日本製品を購入した総額は1兆3000億円に達した。かたや、中国の訪日観光客が滞在中に使ったショッピング総額は8800億円と越境ECの規模を下回っている。

今後のインバウンド戦略の要は、訪日観光の振興だけではなく、外国人に中長期在留を促し、日本国内の有効需要のエンジンとなってもらうことだ。

「インバウンド2.0」時代の企業戦略

「インバウンド2.0」時代の企業戦略を巡る論点は大きく、海外人材の戦力化という人材戦略、外国人の消費者をいかにしてユーザーとして獲得するかというマーケティング戦略の2点だ。

第一の人材戦略については、優秀な海外人材を巡る競争がすでに水面下で熾烈化している可能性に留意したい。

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)は、2016年に国内の大学・大学院を卒業した外国人留学生2万3946名のうち、日本企業に就職したのは8610名(卒業者数の36%)であったと発表している。

進学(修士・博士課程)や帰国を望んだ学生を除いた日本企業への就職志望者は全体の64%であり、36%という国内就職率は「志望者の半数程度しか日本で働き口を見つけられない」と読み取れる。

これに対して、海外人材採用支援「フォースバレー・コンシェルジュ」の柴崎洋平社長は、JASSO調査は必ずしも正しくないと反論する。柴崎氏の指摘は次のようなものだ。

まず、文科省所管のJASSOの調査は、大学からの卒業生の就業実態の報告の積み上げで、抜け漏れが生じる余地がある。かたや、法務省所管の入国管理局が国内の大学・大学院卒業生で在留資格を留学ビザから就労ビザへの書き換え申請数は1万4236名であった。これは前述した卒業生の数の59%に当たり、卒業後に日本での就職を希望した外国人留学生(64%)の9割以上が日本で就職できたことになる。

大学からのアンケート回答を忘れることはあるが、就労ビザへの書き換えは必須であるため、柴崎氏の主張には説得力がある。

グローバル人材を活用する意義は人材不足の穴埋めに留まらない。彼らは海外事業や国際業務における将来の実務者・幹部候補にして、ダイバーシティを受け入れる文化やイノベーション思考を組織にもたらす伝道師だ。システムエンジニアなどの高度専門人材を獲得することが難しい中堅以下の企業でも、外国人であれば、高い技能を持つIT人材の獲得が可能かもしれない。

筆者が知る流通業界では、ファーストリテイリング、楽天、ローソンなどが海外人材の獲得に積極的だが、これらはまだ少数派だ。大卒以上の有能な海外人材を巡る競争は水面下で激化しており、グローバル人材の獲得に向けて、日本企業の人材戦略は再考の時を迎えている。

お客様としての在留外国人

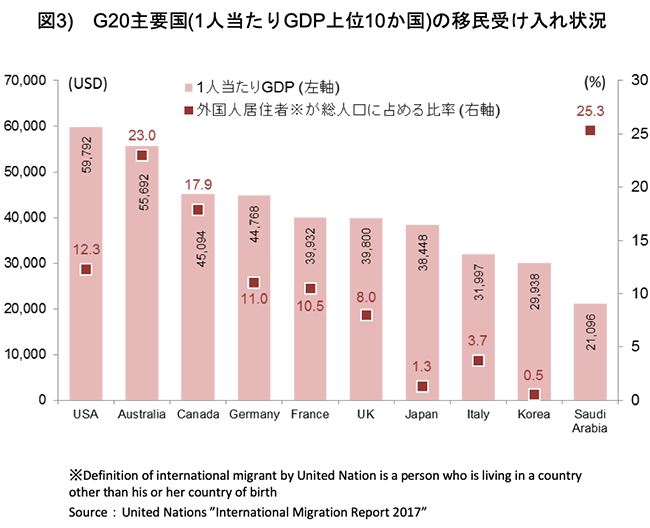

第2の論点は、消費者としての外国人との向き合い方だ。在留外国人(256万人)は現時点では総人口のわずか2%だが、今後の増加が見込まれる数少ない顧客セグメントだ。なお、国民1人当たりGDP上位10か国 (G20加盟国中)の外国人居住者比率を見ると(図3)、トップ3のアメリカ、オーストラリア、カナダの全て近代以降に創設された移民国家で、外国人居住者が多い国ほど1人当たりGDPが高い傾向がある。外国人労働者の受け入れが賃下げ圧力になるとの懸念は本当に正しいのだろうか。

残念ながら、現在の日本のサービス業による外国人消費者向けの対応は、品揃え、サービス体系、多言語対応、決済手段など課題山積だ。訪日観光客向けの免税対応は行われているが、生活者としての外国人をリピーターとして取り込む戦略やサービスは寡聞にして知らない。

端的な例は、新聞折り込みチラシだ。新聞の購読者は主に日本人だが、デジタルチラシだけでも多言語表記として、週末セールなどの情報を外国人にも伝えてはどうか。母国語表記のお買い得情報に初めて接する外国人からの反響は、毎日のようにセール情報を目にしている日本人に向けた販促よりも費用対効果が高いだろう。今後ますます人口シェアが増大する外国人の顧客層に対して、ライバル企業に先んじてロイヤリティを獲得する意義も大きいはずだ。

おわりに

スイスの小説家マックス・フリッシュは、移民問題に関して「我々は労働力を呼んだつもりだったが、やってきたのは人間だった」という有名な言葉を残している。同じように私たち日本人も、外国人を迎え入れる前の時代を述懐する日も遠くないのではないだろうか。在留外国人を巡っては、国内雇用への影響、同化政策、外国人労働者の人権リスク管理など、慎重に扱うべき問題が残されているが、それらについては、今後の適切な法整備、行政運営、成熟した国民的議論の進展に期待したい。

※機関誌「FRONTIER EYES」vol.24(2019年2月発行)掲載記事を修正の上再掲

コメントが送信されました。