読了目安:8分

自殺と景気は連動しない?

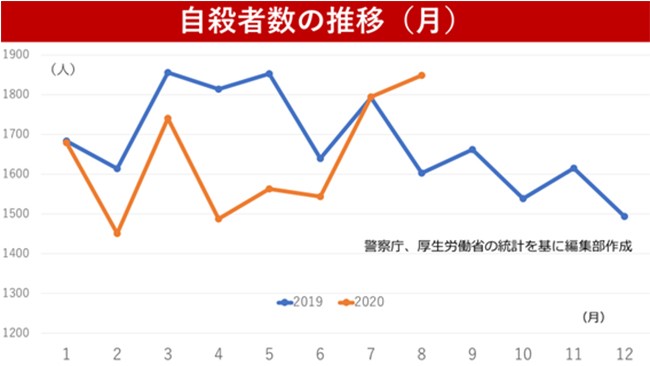

著名な芸能人の自殺が相次いだこともあり、コロナ禍による不況で自殺が増えているようにみえる、かもしれない。実際は、2020年8月までの自殺者は、前年を下回っている。コロナ禍が続く中での経済活動再開は、経済的理由が原因での死者(多くの場合、自殺者)を抑制するといわれる。だが、日本における自殺者数の過去40年以上の長期推移をみると、自殺者数の増減と景気は必ずしも連動しているわけではなく、社会的なつながりが断たれた日本の社会構造の変化に要因があることが分かる。

漱石『こころ』のような自殺は少ない

友人「K」を出し抜いて、憧れの女性を自分の妻にする。Kは自殺を選ぶ。念願の結婚生活を手に入れたものの、「K」への良心の呵責に苛まれ、最終的には自分も命を絶つ。夏目漱石の名作『こころ』で描かれる「先生」の最期だ。

自殺について集計し、原因分類をしている自殺統計原票(警察庁)では、漱石の描く「先生」の自殺理由は、ひとまず「男女問題」に分類されるのであろうか。

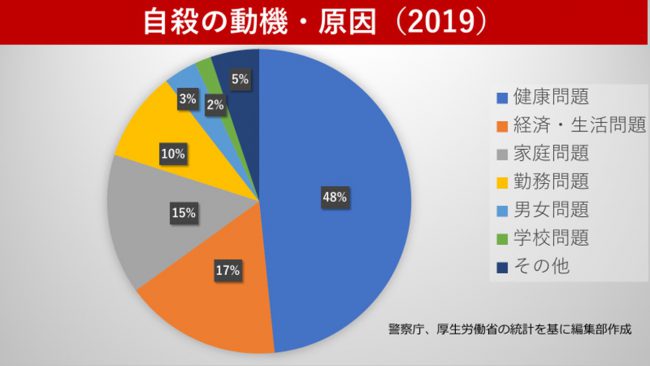

2019年度の日本の自殺者数20,169人のうち、男女問題の比率は3%と低い。

自殺の半数近くが「健康問題」

自殺の理由は、健康問題48%、経済・生活問題17%、家庭問題15%、と続く。健康問題や家庭問題には、経済状態の困窮による健康被害や精神疾患なども含まれるであろう。一般的に、景気は各家計状況に直結し、自殺者の増減に影響を与えていると言われてきた。

1998年から急増した自殺

長期の日本における自殺者数を見てみよう。1978~97年の約20年間、自殺者数は年間2.0~2.5万人の範囲だった。この期間、バブル経済の発生と崩壊というイベントがあり、景況感は大きく上下した。しかし、自殺者数が同様に大きく増減したという事実は見られない。

トレンドの変容は1998年だ。その後10年強、年間の自殺者数は3.0~3.5万人と「高原状態」を維持した。この間も、グローバル金融危機(リーマン・ショック)、東日本大震災など大きなイベントがあったが、自殺者数は一貫して高水準で横ばいとなった。

自殺者数とマクロ経済の連関は、感覚的には理解できる。しかし、上記の図表が示している事実は、マクロ経済以外の要因が、自殺者数のトレンドを大きく上下させてきたということだ。なぜ1998年に突如として自殺者数が急増し、その後高原状態となったのだろうか。

「社会的つながり」の弱まり デュルケームの『自殺論』に解を求める

まずは、社会科学の古典に解を求めてみたい。フランスの社会学者デュルケームが著した『自殺論(1897年)』だ。彼が生きた19世紀末のフランスでも自殺は社会問題だった。現在と同様、精神疾患や経済事情が原因とされていた。

彼は興味深い傾向を発見する。農村と都市、農業者と専門職者、二人以上世帯と独身、カトリックとプロテスタント。自殺率が高いのは全て後者だと。

好況時での自殺の増加、高所得者の高い自殺率なども指摘し、経済的理由ではない自殺の多さに言及している。

デュルケームの推論は、「社会的なつながりの強弱が自殺の増減に影響する」というものだ。

彼は、個々人と他者・社会との結びつきが弱くなった状態を「アノミー」と呼び、社会の抱える「アノミー」の度合いが、自殺者数に大きな影響を与えていると考えた。

社会の統制や規範(家柄や身分など)が弱体化した社会(=機会の平等がある社会)では、各人は自己の欲求を限りなく追及できると錯覚する。だが、実際に成功できる人はごく一部だ。機会の平等を前提とすれば、成功していない理由は自己責任以外ない。だからこそ、自分に怒りの矛先が向かうのだ。

日本社会で生じた「アノミー」の可能性

▲かつて山一證券本社があったビル、東京都中央区

経済の好不況に加え、個人と社会とのつながり、それを維持向上させる社会経済政策の有無、という複数のパラメータが自殺者数を決定するように筆者には思える。この観点から見て、1998年とはどういう年だったのだろうか。

97年の山一證券に続き、98年には長銀(日本長期信用銀行、一時国有化後「新生銀行」に)や日債銀(日本債券信用銀行、一時国有化後「あおぞら銀行」に)が破綻した。金融機関の「護送船団方式」なるものが破壊された年だ。

その後は、全ての旧都市銀行も再編され、いわゆる「メガバンク」が誕生。戦後の産業金融構造は大きく変容した。98年後半から99年後半には、急激な円高となったが、当局の積極的介入は見られなかった。

国の債務問題が叫ばれ、97年には消費税が3%から5%に引き上げられた。

一貫して増勢基調だった公共事業費が減少に転じたのも、非正規雇用者の比率が急速に上昇したのも、この時期だ。

自殺が増えていたのは、金融危機による不況だけが原因ではない。

政治、経済、社会でデュルケームの言う「アノミー」が発生していたのかもしれない。

2004年にはイラクで人質の日本人救出というニュースが飛び込んできた。日本中で「自己責任論」が吹き荒れ、人質となった人への苛烈なバッシングが続いた。

今思えば異常な状態だ。

多くの国民が社会から切り離され、他者を激しく攻撃していた。と同時に、各人が自らに刃を突き付けていたのだ。

アベノミクスとスマホ社会

2012年以降、自殺者数は一貫して減少している。

アベノミクスによる経済の好転も一つの要因だろう。年間の自殺者数を1970年代後半のレベルまで短期間で減少させたことは、安倍前首相の重要な政治実績と言える。

では、「アノミー」は去ったのだろうか。

筆者は、アノミー抑制には、2010年代に急速に日本で普及したスマホとSNSが大きな役割を果たしたと推測している。我々は、家族・地域社会や家内制工業に立脚した前近代的な社会に回帰不能だ。しかし、スマホやSNSは、家族や地域に頼らず、個々人が社会とのつながりを確保する大きな触媒として機能している。

緊縮政策の影響 公衆衛生学から見た不況対策

もう一つの参考文献は、公衆衛生学を専門とするデヴィッド・スタックラーとサンジェイ・バスによる『経済政策で人は死ぬか?(草思社2014年)』だ。著者らは、欧米やアジアでの経済危機時に、政府が採用した社会経済政策が人々の健康に与えた影響について分析した。

著者らは言う。健康にとって危険なのは不況ではなく、無謀な緊縮政策だ。また、経済危機による衛生問題で感染症を防ぐことができた地域には共通して、その社会に強いセーフティネット、強い社会保護制度があった。

興味深い事例は、1929年の大恐慌だ。大恐慌直後、米国のフーバー大統領は、債務問題を背景に国民に自助努力を説き、緊縮政策を行った。続いて大統領に就任したセオドア・ルーズベルトは逆に、土地や仕事を失った農民や工場労働者を焦点にした社会保護政策を行った。

ルーズベルトが行った「ニューディール政策」は、低所得者層への支援を手厚くすることで、伝染性疾患による死亡率、小児死亡率、そして自殺率を大きく低下させた。世紀の大恐慌後であっても、社会経済政策が非緊縮的であれば国民の命を守ることができる良い事例である。

新内閣は、過度の緊縮「フーバーの二の舞」を避けよ

自殺者を増やさないという観点から今後重要なことは、コロナ禍での経済政策が過度に緊縮的にならないことである。前述した大恐慌の事例のように、不況自体が独立して自殺者数を増加させるのではなく、緊縮政策が行われることで人々の命は奪われる。フーバー的な、自立を過度に促すような政策をいかに避けるかが、新内閣には求められる。

コメントが送信されました。