読了目安:21分

哲学とビジネス③(ジャック・デリダの「脱構築」)

ジャック・デリダは、ユダヤ系フランス人の哲学者である。デリダの著名な理論である「脱構築」の思想は、哲学のみならず、文学や芸術、政治や建築など幅広い分野に多大なる影響をもたらした。本稿では、この「脱構築」の思想をビジネスの世界に当てはめた場合の考え方について紹介する。

はじめに

哲学はソクラテスが活躍したギリシア哲学の時代から、人間、自然、言語または存在といった本質的な意味を考察し、自然科学や論理学、心理学、神学などの様々な学問の上位概念に位置づけられてきた学問である。

ビジネスの世界において哲学的な要素を加味して考えるべきテーマがある。例えば、企業の目的を利益追求にのみ求める「株主資本主義」がある一方で、株主、従業員、取引先、債権者および地域社会などなどの利害関係者(ステークホルダー)全体の良好な関係性に企業の目的をおく「ステークホルダー資本主義」があるなど考え方の対立がある。

このテーマは、「企業とは何か」「企業活動の目的は何か」といった本質的な問いにどう答えるかという哲学的な要素を持つテーマだ。

本稿は、哲学者ジャック・デリダの考え方をビジネスの世界に当てはめて考えた場合の筆者の私見を述べるものにすぎない。デリダのビジネスに関する発言を報告するものでも、デリダだったらきっとこのように考えるだろうという推察を述べるものでもないことをご容赦いただきたい。

ジャック・デリダとは

まず、「デリダ 脱構築と正義」(高橋哲也著 講談社学術文庫)と「デリダとの対話」(ジャック・デリダ ジョン・D.カプート著 法政大学出版局)から、ジャック・デリダと彼の思想について紹介したい。

ジャック・デリダ(1930-2004)は、フランス領アルジェリア出身のユダヤ系フランス人の哲学者であり、「ポスト構造主義」の代表的な哲学者である。

ここでいう「ポスト構造主義」を説明するに先立って、「構造主義」について簡単に述べておく。「構造主義」における「構造」とは「物事を組成する仕組み」を意味し、「構造主義」は、「人間の行動は、各人の主体的な意思に基づいて活動するのではなく、社会や文化を組成する潜在的な仕組みによってコントロールされている」という考え方である。

デリダは、後述する「脱構築」の思想でこの「構造主義」を内部から崩し、新しい考え方を提示したという意味で、「ポスト構造主義」の哲学者として位置付けられている。

ジャック・デリダの「脱構築」とは

デリダは、ドイツの著名な哲学者マルティン・ハイデガーの「解体」の概念をヒントとして、「脱構築」の思想を展開した。ここでいう「脱構築」は、デリダの作った造語であるが、従来の伝統や秩序を解体し、隠ぺいされていたものを解き明かし、意味を解釈しなおすという意味である。

デリダは、ギリシア哲学以来の思想である二項対立の構造(音声言語と記述言語、善と悪、内部と外部、魂と物質など)を内側から解体し、解釈し直す活動を行い、ソクラテス、プラトンからカント、ルソー、ニーチェやマルクス、カフカなど、多くの過去の思想家を「脱構築」した。このことから、デリダの「脱構築」は、言葉の内側から階層的二項対立を崩していく手法とも言うことができる。

また、このデリダの「脱構築」の思想は、哲学のみならず、文学や芸術、政治や建築など幅広い分野にも大きな影響をもたらした。

「脱構築」の考え方の具体例は

デリダの「脱構築」の考え方の具体例として、音声言語(パロール)と記述言語(エクリチュール)間の階層的二項対立に関する「脱構築」が代表的だ。

ソクラテスの弟子のプラトン以来、西洋では音声言語が優位に立ち、記述言語はそれに劣位する存在として位置づけられていた(両者は、階層的二項対立の関係に立つ)。これは、声を発する人が眼前にいて、その者が感情を込めて話す音声言語こそが大事であり、それを記述した記述言語は、読み手によって解釈が異なるため、読み手が当初の音声言語を聞いた者と同様の理解に至るとは限らない。

また、記述言語が主流になると、人は、音声言語で聞いたことを覚える意思を喪失し、結果として記憶を保つ力が弱まることになる。記述言語が浸透すると、人の内部に存在する記憶は、外部の記述媒体を見た上での想起に置き換わっていくため、記述言語は、まさに人間にとって記憶力を減退させる「毒」の要素があると考えられていたのである。

これに対し、デリダは、

- 人間の内部と外部、音声言語と記述言語の差異は微妙かつ流動的なものであること

- 人間の内部における記憶にはそもそも限界があり、音声言語を聞いた者が、そのことを記憶として思い起こす段階では記述言語となる言葉の媒介を必要とする以上、音声言語が優位にあり、記述言語が劣位にあるという階層的二項対立の関係性は存在しないこと

を述べて、音声言語(パロール)と記述言語(エクリチュール)間の階層的二項対立の構造を内部から破壊し、「脱構築」したのである。

また、倫理的行為と非倫理的行為という二項対立があり、前者が優位で後者を劣位とする階層的二項対立と一般的には考えられるが、これを「脱構築」的に考えてみると以下のとおりである。

どんなに倫理的と評価しうる行為であっても、その側面で非倫理的な側面を伴う場合も存在し、倫理的行為と非倫理的行為は単純な二項対立ではなく、相対的な概念である。

具体的に言うと、道を歩いていたところ、ある学生Aが大人Bから素手で一方的に殴られていたため、Cがそれを助けようとして止めに入った際、持っていたナイフで大人Bを刺してしまったようなケースを想定する。

この場合、Cが学生Aを助けようと止めに入った行為は倫理的行為であるが、素手で殴っている者に対し、ナイフで刺すという行為は過剰な行為であり、この点においては非論理的行為と評価される。よって、当該救助行為には、倫理的行為と非倫理的行為が共存しており、単純な階層的二項対立として捉えることは難しい。

また、時代の変化とともに、倫理的行為と非倫理的行為の判断も変化するため、その行為の判断が微妙または流動的なケースも多い。これまで親が子供のしつけのために、子供に対し何らかの罰を与える行為(例:ビンタをする、家の外に締め出すなどの行為)は、親として行う効果的な教育行為であり、倫理的な行為の範疇で考えられていた。

しかしながら、家庭内暴力やパワハラなどの概念が社会問題化している昨今、このような行為も子供に与える肉体的・心理的な悪影響の側面をとらえて、非倫理的行為と評価するケースも増えてきている。

したがって、「脱構築」的な考え方によれば、倫理的行為と非倫理的行為の二項対立は絶対的なものでなく、一つの行為に両方の側面が内在しているケースもある相対的な概念ということができる。

ビジネス界における「脱構築」例①(株主資本主義 対 ステークホルダー資本主義)

今度は哲学の世界からビジネスの世界へ、「脱構築」の概念を移して考えてみる。ビジネスの世界における二項対立テーマとして挙げられるのは、前述した「株主資本主義」と「スタークホルダー資本主義」の議論である。

一般論として、「株主資本主義」は、株主の利益追求を最優先し、短期的な利益の向上と配当、または自己株買いなどの直接的な株主への利益還元策を重んじる考え方である。

これに対して、「ステークホルダー資本主義」は、中長期的な利益の追求を図りながら、株主、従業員、取引先、社会などの企業を取り巻くステークホルダーの利益をバランスよく実現することを目指す考え方である。最近では欧米においても過度な「株主資本主義」の弊害が指摘され、「ステークホルダー資本主義」の考え方が台頭してきている。

さて、このテーマにおいて「脱構築」的な考え方を取り入れるとどうなるだろうか。「株主資本主義」の究極的な目的は、株価の上昇または時価総額の向上だとすると、例えば、人員削減や過度なコスト削減を図ることによって一時的な利益の向上を図ったとしても果たして株価が上がるのだろうか、という点を考えるべきだ。

株式価値は、

【EBITDA(償却前営業利益)】×【EBITDA/企業価値マルチプル】-【NET有利子負債】

という計算式で計算される。

とすると、株式価値は単純な利益の増加だけによって比例的に上昇するのではなく、【EBITDA/企業価値マルチプル】の多寡も重要な要素となる。

この【EBITDA/企業価値マルチプル】は、将来的な株式価値の上昇の期待値に他ならず、市場成長への期待、持続的成長が期待できるビジネスモデルか否か、SDGsなどの点からみた企業のサステナビリティの要素が絡み合ってその多寡が決まる。

したがって、人員削減や過度なコスト削減によって生み出された一時的な利益の向上は持続性に乏しく、【EBITDA/企業価値マルチプル】の観点からはマイナス要素となりやすい。

また、企業の持続的な成長という観点からは、企業を取り巻くステークホルダー(株主、従業員、取引先、社会など)との良好な関係性はプラスに働くはずであり、その意味で、すべてのステークホルダーに稼いだ利益を適切に配分する方向性は重要である。

以上から、「株主資本主義」の意味を本質的に考えると、「ステークホルダー資本主義」の考え方と矛盾しない要素も多分にあることから、両者の概念は必ずしも二項対立の構造にはないとの考え方に至るのである。

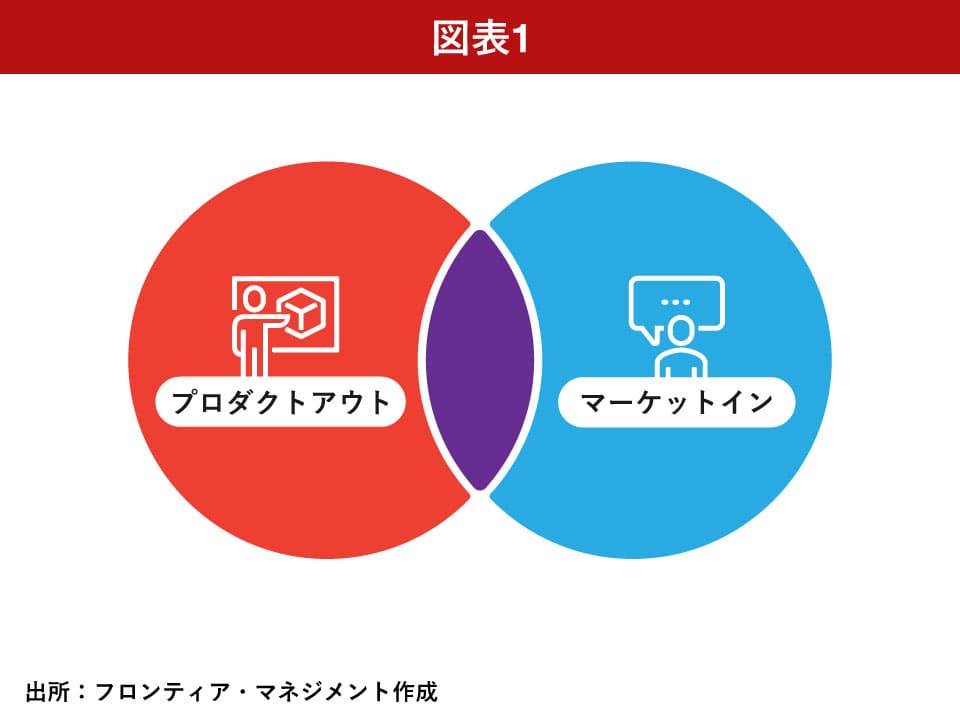

ビジネス界における「脱構築」例②(プロダクトアウト 対 マーケットイン)

製造業の世界では、製品開発の考え方として自社の強みとなる技術やノウハウを基軸として製品を開発する「プロダクトアウト」という考え方と、市場調査結果をもとに顧客ニーズを把握し、当該顧客ニーズに合致した製品を開発する「マーケットイン」という考え方がある。

「プロダクトアウト」の場合、自社の強みとなる技術を利用するため、開発コストを抑えられるほか、差別化された製品を生み出す可能性があるが、市場の顧客ニーズに合致しない製品を製造販売することで、製造しても売れない状況に陥るリスクがある。

一方で、「マーケットイン」の場合は顧客ニーズを満たした製品が提供できるため、販売が成功する確率は高くなるものの、他社も同様の製品を開発することは可能となるため、他社と異なる差別化された製品の製造は難しくなるという欠点がある。

このような二項対立する製品開発の考え方を「脱構築」してみるとどうなるであろうか。

製品製造を行う場合、製造した製品が売れる製品となることは重要であり、その点において、市場の顧客ニーズを調査し、それに合致させることは重要だ。しかしながら、市場調査自体は、競合他社でもできる行為であり、同様の調査をすれば同じ結論に達する可能性が高い。

よって、「マーケットイン」だけに基づく製品開発手法では、持続的に超過利益を生むような差別化された製品の開発は難しい。

一方で、顧客ニーズは変遷するものであり、現在の顧客ニーズの調査の実施ではなく、社会の変化から予測した将来の顧客ニーズの調査分析・予測を行う方策は有効だ。この場合、競合他社が同様の調査分析をしようとしても、将来予測は多様であり、必ずしも他社の予測結果と一致する訳ではない。

加えて、差別化された製品開発をしないと、仮に市場予測通りの顧客ニーズをとらえても、すぐに他社から同様の製品開発をされてしまうことになるので、「プロダクトアウト」的に、自社の固有の技術を駆使した製品開発を行うことも重要だ。

このように考えると、本来あるべき製品開発の考え方は、将来の顧客ニーズを予測する「マーケットイン」手法と、自社の固有の技術を中心とした製品開発を行う「プロダクトアウト」手法の双方の接点(下記の図表1の紫の部分)となる製品を開発することになる。

ビジネス界における「脱構築」例③(選択と集中 対 多角化・コングロマリット化)

ビジネスの世界においては、コアとなる事業に経営資源を集中すべきとする「選択と集中」の考え方と、複数の事業を営むことによる「多角化・コングロマリット化」をすべきとする異なる考え方がある。

複数の事業を営んでいたとしても、自社が得意としていない事業や不振事業を速やかに撤退し、自社が得意とするコア事業に経営資源を集中させることが企業価値を高めることになるという「選択と集中」の考え方は、事業再生や事業経営の世界で一般に認められているベーシックな考え方である。

アメリカのGEは会社を航空機エンジン、電力、医療機器の3事業に分割する方針を公表したが、このようないわゆるスピンオフという組織再編の手法も、「選択と集中」に沿った考え方である。

スピンオフは、資本市場におけるコングロマリットディスカウントの解消を目的とする場合も多いが、基本は事業毎に組織体を分離することによって、事業毎の特性に応じた経営資源の投入が可能となるため、「選択と集中」の基本理念である経営資源の集中が各事業において実現できるのである。

一方、「多角化・コングロマリット化」は、企業が成長する過程で、これまでコアとなってきた事業の市場成長が鈍化してきた場合に、さらなる企業成長を果たすために、事業の多角化を図る場合に行われる。

加えて、新型コロナなどの影響で、外食やホテルといった単一事業を営んでいた企業は軒並み経営難を迎えてしまったが、単一の事業の場合、経営環境の急激な変化があれば安定性に欠ける側面がある。この意味からも、「多角化・コングロマリット化」は、経営の安定化を図る経営手法としても定着している。

この両者は、論理的に二項対立関係に立つ概念として捉えられてきたが、これを「脱構築」的に考えてみるとどうなるであろうか。

まず、「選択と集中」の考え方自体、複数の事業を営んでいた企業を対象にした概念であり、そもそも多角化経営の存在を前提とした概念である。そして、「選択と集中」は、成長が止まった事業や業績不振な事業に経営資源を投入するよりも、得意とする成長可能な事業、業績好調な事業に経営資源を投入した方が、企業価値向上に繋がりやすいという考え方だ。

よって、単一事業を営む企業が当該事業の市場成長が縮小している場合や競争激化により自社の優位性が喪失し業績が低下している場合は、新しい事業の柱を構築するため、新規事業やM&Aによって経営の多角化をすることは「選択と集中」の考え方と矛盾しない。

「選択と集中」の考え方は、多角化した企業において、すべての事業が好調な状態を維持することは難しため、多角化した事業の中で、慢性的に業績不振事業や停滞している事業が生じた場合に、当該事業を撤退すべきと言っているのにすぎないのである。

以上より、「脱構築」的に考えると、「選択と集中」と「多角化・コングロマリット化」は矛盾する二項対立的な概念ではなく、双方が共存する考え方ということができる。

ビジネス界における「脱構築」例④(メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用)

「人的資本経営」が注目されつつあるが、そのような中で新卒中心採用・終身雇用の時代に主流だった「メンバーシップ型雇用」と、人材不足と従業員の働き方の変化がもたらした「ジョブ型雇用」という二項対立する概念が論じられている。

「メンバーシップ型雇用」は、企業が従業員を採用する際に、業務内容や勤務地などを限定せず雇用契約を結び、従業員は割り当てられた業務に従事する雇用システムである。

日本企業で多く採用されてきた雇用システムであり、終身雇用が前提で総合職として新卒一括採用を行うものである。このシステムが浸透した時代は、未だ人口が増加し日本自体も高度成長をしていた時代だった。

この雇用システムは、企業が長期に勤務する従業員を選ぶ買い手主導の労働市場が前提にあった。その後の人材育成は、合同研修やOJTなどで教育を行い、企業主導による定期的な配置転換によってキャリアアップを図るとともに、年功序列による職能給制度の下、広範囲の知識や経験を持つジェネラリストを育てることを主眼としていた。

これに対し「ジョブ型雇用」は、企業が従業員を採用する際に業務内容(ジョブ)・勤務地・労働時間などの条件を明確に決めて雇用契約を結び、従業員側はその契約の範囲内でのみ働くという雇用システムである。

「ジョブ型雇用」は、業務内容がジョブ・ディスクリプションによって明確化されているため、スペシャリストの育成に向いたシステムである。この「ジョブ型雇用」は、欧米で主流の雇用システムであるが、日本企業においても昨今、このシステムを採用する企業が出現してきている。

人口減少下の日本において人材の不足が慢性化したことや、働き方改革の浸透で従業員が企業を選択する売り手主導の労働市場になり、労働者の流動性が高くなってきてことで、従業員がやりたい仕事を選択できる「ジョブ型雇用」が適していることが背景にある。またこのシステムは、中途採用の積極活用や職務給制度に馴染む。

さて、「メンバーシップ型雇用」と「ジョブ型雇用」も雇用の考え方において二項対立の関係に立つ概念だが、これについて「脱構築」的な考え方を当てはめてみるとどうなるだろうか。

どの雇用システムを採用するかについては、その時代における労働市場や経済環境の中で、各企業の企業価値向上の目的に資するものでなければならない。このため、現在の売り手主導の労働市場において、会社として欲しい人材を確保するためには、従業員がやりたい仕事を選択できる雇用システムでなければならない。

ただし、将来会社の経営者となる人材には、一つの仕事に従事するのではなく、重要な職種を複数経験し、会社のビジネスを総合的に理解する機会を経験する機会も重要である。

よって、一定の経営人材を育成するためには、職務経験が10年以上経過した段階で、希望者には他の職種に就く機会を提供する制度は効果的である。このように考えると、新卒入社後10年程度は「ジョブ型雇用」を中心としつつ専門性を磨くも、その後は経営者を目指す一定の人材に対し、「メンバーシップ雇用」を適用していく方法が考えられる。

反対に、労働市場の買い手としての優位性がある大企業の場合、「メンバーシップ雇用」で新卒を採用しつつも、一定のポジション(課長または係長)以降は、「ジョブ型雇用」にて専門性を磨く機会を確保する考え方もありうる。

以上から、「脱構築」的な考え方を導入すると、「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ雇用」は二項対立の概念ではなく、優れた人材の確保・育成という企業目的を達成するために、双方のシステムのいいとこ取りをすべく組み合わせを行う方法が妥当ということになる。

まとめ

ジャック・デリダの「脱構築」という哲学の考え方は、書籍なども難解であり、正直私の理解度も低位にあるものと思っている。しかしながら、哲学はその考え方を学習した者が理解し、人間の実際の生活に活用できて、初めて価値があるのではないか。

みなさまも本稿で述べた「脱構築」的な考え方を思い出していただき、ぜひともビジネスにおける常識や慣例などを打破し、より本質的な企業活動をするために役立てていただきたい。

▼過去記事はこちら

哲学とビジネス➀ (ジョン・スチュアート・ミルから学ぶこと)

哲学とビジネス②(マルクス・ガブリエルの倫理資本主義㊤)

哲学とビジネス②(マルクス・ガブリエルの倫理資本主義㊦)

コメントが送信されました。