読了目安:9分

「7割経済」時代の事業再生 Withコロナ ㊤ バブル後30年の変化

コロナと共に生きるWithコロナ時代は、「7割経済」と言われている。これは、多くの産業で「コロナ前の水準に業績が回復することはない」ことを意味する。これまでの事業再生は、「経営改革を伴う再生計画を実行すれば、いずれ売上高も回復していく」という基本前提に立っているが、その前提が大きく崩れる。Withコロナ時代はこれまでとは異なる手法、事業再生の「ニューノーマル」が求められる。

再び増加する企業倒産

政府による緊急事態宣言も5月25日に全面解除され、世の中は少しずつ従来の経済活動に戻ろうとしている状況にある。その一方で、コロナが原因とされる倒産は増加(7月1日現在、300件を超える水準)しており、また、コロナによる景気悪化により経営が危ぶまれる倒産予備軍の企業も増加している。

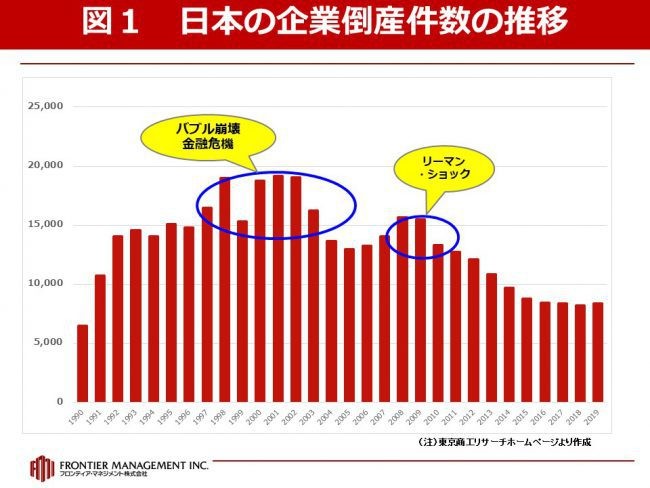

今後の事業再生の変化を考える上で、まずは過去30年の企業倒産件数の変化の推移を見てみる(図1)。なお、ここでいう「企業倒産」とは法的整理(会社更生、民事再生、破産等)のことを意味し、私的整理は含まれない。

1991年のバブル経済の崩壊後から企業倒産件数は大幅に増加しはじめ、金融機関や大企業の倒産が相次いだ1998年から2002年までの5年間は、年間の倒産件数が1万5000件超の時代が継続し、企業倒産のピークを迎えた。

その後、景気の好転に伴い倒産件数は減少するものの、2007年からサブプライム問題やリーマン・ショックにより再度倒産件数は増加し、2008年及び2009年に1万5000件超となる。リーマン・ショック後においては景気回復により倒産件数は減少し、2014年以降は金融緩和等による大幅な景気好転により1万件を下回る水準で推移している。

私的整理の増加が「倒産」(法的整理)を減らした

2004年頃からは、政府による金融機関の不良債権の早期処理の政策の下、産業再生機構(現在は地域経済活性化支援機構)、事業再生ADRや中小企業再生支援協議会による私的整理がスタートし、その後の案件実績を積む中で私的整理が事業再生において重要な位置を占めるようになった。

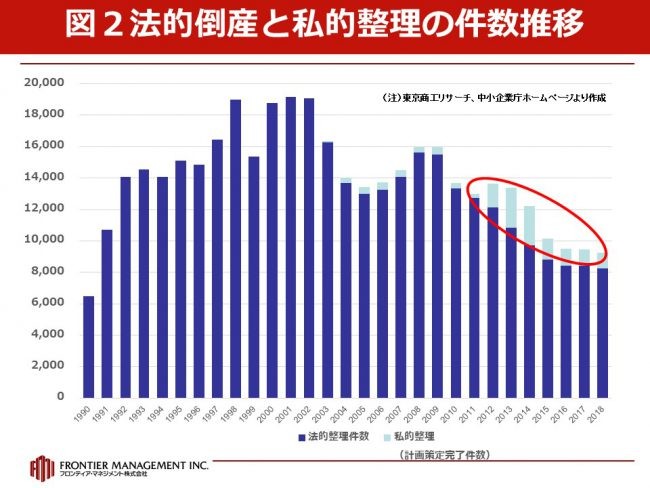

このため、事業再生の件数変化を見る上では、法的整理に加えて私的整理も併せて件数変化を見ていく必要がある。上記の「図2」は、企業倒産件数に、私的整理手続きの中でも件数が多い中小企業支援協議会の計画策定完了件数を加算したグラフである。

これをみると、東日本大震災後の2012年頃から、中小企業再生支援協議会の実務の定着もあって、私的整理で処理される件数が飛躍的に増加しており、企業倒産件数の減少の一つの要因になっていることが分かる。

過去2回の事業再生実務の大きな変化

このような企業倒産件数の推移の中、事業再生の実務は、2回の大きな変化を迎えた。

1回目:法的再建の早期化

1回目は、バブル経済崩壊後の金融危機の時代(1990年代後半)における変化だ。1985年以前の事業再生は、ほぼ法的整理(和議、会社更生等)の世界で行われ、その再生計画は、債権放棄後の残債権を10年以上の長期にわたって自主再建により稼いだ弁済原資で返済していく手法が主流であった。

しかし、1991年から始まるバブル経済崩壊とその後の景気悪化により、大規模な事業会社(そごう、マイカル等)の倒産が増加する一方で、担保となる不動産価格の下落により多額の不良債権を抱えた大手金融機関(日本リース、協栄生命等)の倒産が、1998年以降増加することとなった。

この時代に起こった事業再生の変化は、「法的再建手続きの早期化」であった。景気の急速な悪化で、長期間かけて再生会社が再建を模索するような時間的余裕はなくなっていた。特に、金融機関のような経済的信用が特に重要な事業においては、再生会社独力による信用回復で事業を再建することは困難な状況にあった。

このため、再生会社の信用を確保するために早期にスポンサーを選定し、再生会社のコア事業をスポンサーの支配下に移管(事業移管の早期化)するとともに、スポンサーのリファイナンスによる一括弁済により再生手続き自体を早期に集結させる手続き(弁済完了の早期化)が、実務の主流になった。

このような法的再建手続きの早期化により、スポンサー支援型法的整理が事業再生実務の中心的な手法となった。混迷の時代においては、長期間の再建手続きで弁済額を積み増すことを期待するよりも、多少債権放棄額が多くなったとしても、現在価値的な見方で債権価値を評価し、当該価値に見合った残債権の弁済を早期に受けることを債権者は重視するようになり、債権者の価値観の変化したのである。

このこと自体は、ファイナンス的に正しい方向性であり、時間価値の概念が法的再建手続きの中に浸透するきっかけになった。

筆者は、法律事務所で弁護士として業務を行っていた時代に、負債額2兆3000億円という当時最大級の倒産事件であった株式会社日本リースの会社更生事件を管財人団の一人として担当した。

ここでは、1997年9月に会社更生手続きが開始した後、4か月後の1998年1月にはコアとなるリース事業をGEキャピタルに譲渡する契約を締結。本案件は、この時代の事業再生の変化の先駆けとなる手続きとなった。この変化に即応して、2000年に民事再生法が制定され、再生計画策定を待たずにスピーディに事業をスポンサーに譲渡する手続きが可能となっている。

なお、この時代のスポンサーによる支援を前提とした事業再生実務の定着に伴い、事業再生手続きとM&Aがセットで行われる実務も定着した。法律事務所に加えて、証券会社等が行うファイナンシャル・アドバイザーと財務的なデューディリジェンスを行う会計系ファームが、事業再生の分野におけるプレイヤーの一躍を担うようになった。

2回目:法的整理の前に私的整理を検討

2回目の変化は、2003年頃から2010年までの間に金融機関の不良債権早期処理の要請に従って起きた変化だ。これは、「事業再生開始の早期化」 に基づく変化であり、「法的整理の前に私的整理を検討」する実務が定着した。私的整理の手続きとしては、産業再生機構(現在は地域経済活性化支援機構)、事業再生ADR及び中小企業再生支援協議会といった私的整理の手続きが創設され、その後定着していった。

2003年にスタートした産業再生機構は、再生ファンドとしての出資を伴う組織であったが、ダイエー、カネボウといった大型私的整理案件を含む44件の私的整理を担当した。

その後の2009年に同様の組織でスタートした企業再生支援機構、その後の地域経済活性化支援機構は合わせて130件の支援を実施。2003年にスタートした中小企業再生支援協議会は、これまで3,859社(2019年3月現在)の私的整理の再生計画策定を完了させてきた。

経営危機に瀕した企業が法的整理に至った場合、金融機関の貸付金のみならず、商取引に基づく債権も含めて支払停止と債権放棄の対象になるため、再生会社の信用悪化による企業価値の劣化は著しい。

これに対し、私的整理においては、金融機関の有する貸付金のみを支払停止と債権放棄の対象として事業再生の手続きを行うため、取引先の混乱を招くことなく企業価値の維持が可能となる。加えて、金融機関にとっても、貸付金債権について法的整理よりも多額の回収ができるような場合は、経済合理性を有すると考えられる。

私的整理の方が社会経済的な意義は大きく、事業再生の手続きの中で浸透していった。

特に再生企業数でボリュームゾーンにある中小企業の再生は、中小企業庁からの委託により全国の商工会議所が運営を行っている中小企業再生支援協議会が中心となって対応をしてきている。

また、私的整理においては、再生計画における事業面の深掘りが金融機関から求められる。従来から再生に携わる専門ファーム(法律事務所、ファイナンシャル・アドバイザー会社、会計系ファーム)に加えて、コンサルティング会社がプレイヤーとして台頭するようになった。

まとめ

バブル崩壊から、まもなく30年。事業再生のプロセスの中心は、法的整理から私的整理に変化し、関わるプレイヤーも大きく変わった。㊥では、コロナ以後の「7割経済」で起こる「第三の変化」がどのようなものか、論考したい。

▼続きはこちら

「7割経済」時代の事業再生 Withコロナ ㊥ 第三の変化

「7割経済」時代の事業再生 Withコロナ ㊦ 再生型M&A

コメントが送信されました。