読了目安:8分

常識を疑え① 宇宙は無重力?

今回は、村上春樹さんから少し離れます。番外編のテーマは「常識を疑え」。連載「村上春樹さんから学ぶ経営」は今後も継続させていただきたく思いますが、気分転換としてお楽しみください。

宇宙は無重力ではない

「ZOZO」創業者の前澤友作氏が、日本の民間人として初めて国際宇宙ステーションに滞在したことが話題になりました。

多くの記事では「宇宙は無重力」と報じられていますが、これは正しくありません。

前澤氏が滞在した国際宇宙ステーションは地上から400㎞のところにあるそうです。飛行機に乗ると「高度1万メートルを順調に・・・」との機長からのお報せがあります。

宇宙といっても東京~名古屋の距離に等しい高さのところを周回しており、遠いようで近いのです(とはいえ、善光寺のお戒壇巡りですら精神に異常をきたしそうになった筆者にはとても無理です)。

400㎞上空は、地表の90%の重力

地球から400㎞の場所は無重力でしょうか?

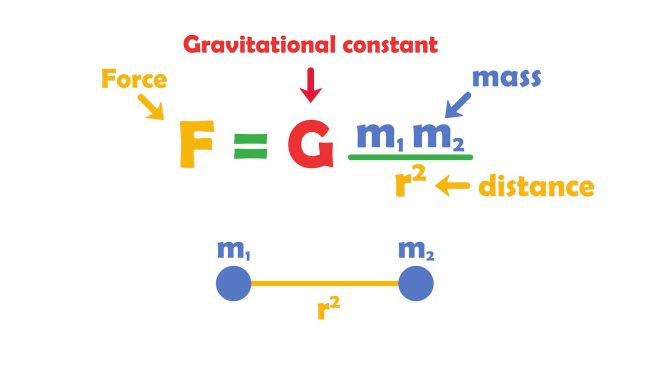

近似的なニュートンの理論によれば、重力は距離の二乗に反比例します。したがって、地球表面(地球の全重量が地球の中心に集中していると仮定して、重力源から6400㎞=地球の半径=の場所)の重力と、人工衛星(同じ仮定にもとづき、重力源から6400+400=6800㎞)に位置する場所の重力を比較すると、10%の差しかありません(64^2÷68^2=0.8858)。

衛星上でも重力は地球で我々が感じている重力の90%あり、有重力なのです。

重力は世界を制御している4つの力のなかで、極めて微弱だが極めて遠方まで作用するという特異な性質をもっており、宇宙も有重力なのです。

前澤氏はなぜ浮いているのか

ではなぜ、前澤氏は空間に浮かんでいるのか?

それは地表から見れば、宇宙ステーションは重力に従って落下し続けているのです。(宇宙ステーションの立場で見れば、重力と遠心力が釣り合っているため)

我々をのせた巨大なエレベーターのひもを切断し、自由落下をさせれば同じ状態を作り出すことができる。すなわち、地球上でも「無重力」は作りだせるのです。

事実、宇宙の特異点理論で知られる天才スティーブン・ホーキング博士(ニュートンと同じく、ケンブリッジ大学の最高職と言われるルーカス教授職の地位にあった)は、飛行機の自由落下で無重力を体験しています。

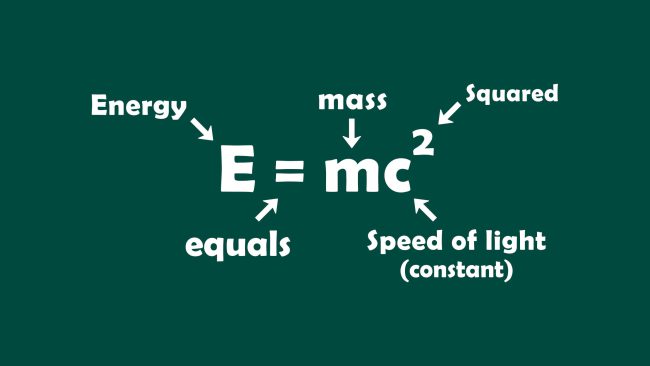

実は、このこと=自由落下と無重力は区別がつかない=に気づいたことを、アインシュタインは「人生で最大の思い付き」と呼んでいます。

この思い付きを10年にわたって考え抜いた結果が、人類史上最大の革命といってよい「一般相対性理論」に結びついたからです。

宇宙ついでに、以下では常識が覆されてきた事例をいくつか振り返ってみることとします。ただし、筆者は専門家でも何でもなく厳密な議論ではないことをお許しください。

▼参考記事

人工衛星やスペースシャトルは、なぜ、地球に落ちてこないのだろうか? | JAXA 有人宇宙技術部門

時間は伸び縮みする

アインシュタインの一般相対性理論の10年前に発表されたのが「特殊相対性理論」。こちらも、人類の常識を覆した革命でした。

時速100㎞の電車を、並行して時速100㎞の電車からみれば止まって見えます。

アインシュタインは、10代半ばの少年の時に「それでは、光が光を追いかけたらどのように見えるだろう」との疑問を持ちました。当時、光の速さは相対的であり、時間や長さが絶対的であると(1秒はだれにとっても同じ1秒であり、1mはだれにとっても同じ1m)であると思われていました。

しかし、アインシュタインはこの疑問を考え続けた結果、時間や長さは伸び縮みする相対的なものである、この宇宙で変わらぬものは光速だけであることに気づき、常識を覆したのです。

宇宙の「素」

おもちゃのLEGO。

一時期低迷していた同社の業績回復は、かつて(2000年代初頭)話題になりました。ブロックを自由に組み合わせることで様々なものを作ることができます。

では、森羅万象を構成するブロック、素となる粒子、すなわち素粒子は何なのか?古より人類が追い求めてきたものです。

古代ギリシアのエンペドクレスは火と空気と水と土でできていると考え、デモクリトスは基本となる粒子があると考えました。

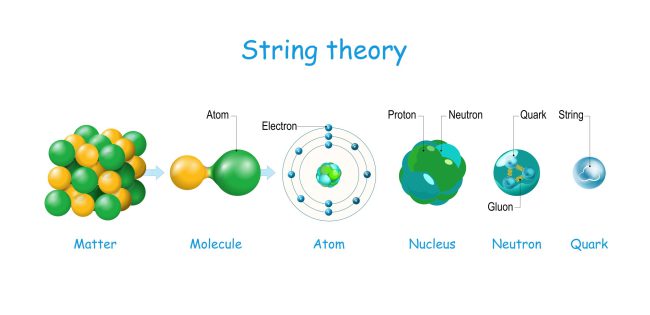

時代がはるかに下って技術が進歩すると、分子がみつかり、そして原子がみつかりました。原子はAtom、すなわち「これ以上分割できないもの」と名付けられ、ついに究極の粒子にたどり着いたと思われました。

しかし、原子の中には原子核と電子が入っていることがわかり、さらに原子核は中性子と陽子に分割されることが判明。さらに、それらの粒子も素粒子ではないことがわかっています。

現時点では、12種類の物質粒子(モノを構成する粒子)と4つのゲージ粒子(物質粒子の相互作用を担う。すなわち力の素)と1種のヒッグス粒子(重力を伝える)、合計17個がこの「宇宙のLEGO」であるとされています。

しかし、素となる粒子が17個もあるのは不自然とも感じます。一つの素で全てを説明できればはるかに美しい理論です。

そこで登場したのが「紐理論」。

五本の弦しかないバイオリンは低音から高音まで美しい音を奏でることができます。弦が早く振動するほど高い音に、ゆっくり振動すれば低い音になる。

この宇宙も同じで、「紐」の振動の違いでできているのではないかという発想です。

世界は紐で出来ている。

この驚きの発想をしたのは、南部陽一郎博士(ノーベル物理学賞受賞)。素粒子をめぐる歴史もまさに常識を疑い続けた結果ともいえるでしょう。

世界は確率的である

我々がボールを10個順番に障子に向かって投げたとしましょう。当然のことながら、障子には10個の穴が開きます。

それでは、二つのスリットのある板を挟んで、向こうにある写真乾板に、ボールの代わりに無数の電子や光子(光の粒子)を投げるとどうなるでしょうか?

実際に、日立製作所の故 ・外村彰氏が実験をしています(「二重スリット実験」)。

普通に考えれば、写真乾板に移る点は、スリットの穴の形になるところです。

ところが、驚くことに、写真乾板には縞模様ができるのです。

このことは、粒子が確率的な存在であることを示しており、決定論的な世界観が覆された瞬間でした。

腰を抜かすほどの驚きの実験で、英国物理学会の会員誌 Physics World誌の読者投票では「史上最も美しい物理実験」に選ばれています。

▼参考記事

二重スリット実験:量子計測:研究開発:日立

常識を立ち止まって再考する

さて、以上の事例は人類史上まれにみる革命であり我々には難しいことですが、ささやかなことでも、常識と思われていることに関して立ち止まり考えてみることは有意義であると思われます。

次回はその一例である、人口減少の是非について述べたいと思います。

▼村上春樹さんから学ぶ経営(シリーズ通してお読み下さい)

「村上春樹さんから学ぶ経営」シリーズ

コメントが送信されました。