読了目安:10分

村上春樹さんから学ぶ経営⑱「経済にいささか問題があるんじゃないか」

オリンピックが始まります。かつて日本のお家芸だった男子マラソンでは、アフリカ勢に押され、栄光は過去のものになりました。さて、経済では日本の台頭に苦しんだ米国は、正面から争うのではなく「競争の場」を変えることで復活しました。今度は日本がそれをやる番です。それでは今月の文章です。

アメリカ製品はどこに

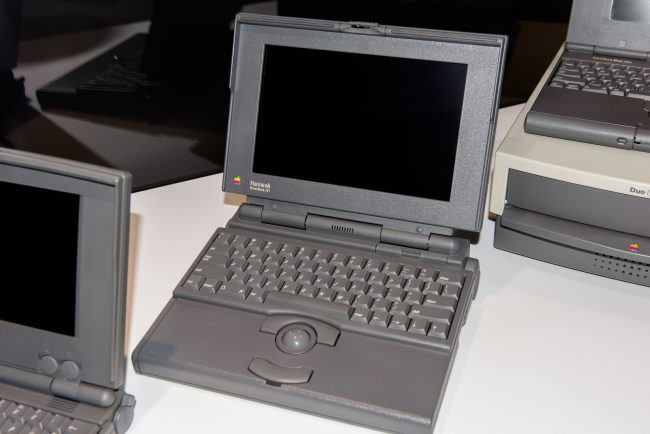

『やがて哀しき外国語』(講談社)からの引用です。引用した文章は、村上春樹さんが米国で生活を始めるにあたり購入した製品の国籍です。「じゃあいったいアメリカ製品はどこにあるのか」と探してみると、灯台下暗しで、小説を書いているコンピュータがアップル(当時アップルコンピュータ)製だったというオチでした。

いずれにせよ、アップル以外に米国製品がみつからないことに村上春樹さんは驚いています。

日本の台頭に驚き、そして復活した米国

1980年代後半は米国が自信を失った時期で、劇画『ゴルゴ13』(発行巻数でギネス記録)でも、自動車、AV機器、白物家電など多くの工場が廃墟と化して、「ジャップのせいだ!」と叫んでいる場面があったことを記憶しています。

日本を懲らしめるには円高が手っ取り早いと、プラザ合意(1985年)で劇的な円高を押し付けたものの、ところがどっこい、優秀な日本の製造業は円高を吸収してしまいました。

一方、円高の影響を和らげるために実施された金融緩和によって円が溢れ、不動産や映画会社を日本企業が買収することにつながりました。

日本を弱くするための円高が、逆に日本を強くしてしまいました。

1987年の東芝機械ココム違反事件とそれに続く東芝製品をたたき潰すパフォーマンス、1988年のスーパー301条の発効、1989年の三菱地所によるロックフェラーセンターの買収/ソニーによるコロンビアピクチャーズの買収/盛田昭夫氏と石原慎太郎氏の共著『「NO」と言える日本 新日米関係の方策』(カッパ・ホームス)の出版といった時期です(米国で大きな仕事をする立場にありながら、正論を主張する盛田氏の偉大さに敬服します)。

しかしながら、調子に乗りすぎた日本は1989年をピークにして長期低迷期に入ります。

米国では、ルービン財務長官が就任すると、「強いドルは国益」としてドル高→米国に資金を還流させる戦略に転じ、米国は「世界の投資銀行」として復活(当時の米国の戦略に関しては、水野和夫氏『100年デフレ』(日本経済新聞出版)が秀逸です)します。

金融・保険・不動産・レンタル・リース産業がGDPの20%を稼ぐほどに成長すると同時に、ソフトウエア産業が飛躍し、GAFAの台頭を生み出しました。

こうして、結果的には、日本は成長を止め、アメリカは再び繁栄し、村上春樹さんの心配は杞憂に終わったことになります。

日本の新しい立ち位置

翻って日本。過去30年の日本は、日本の台頭に直面した50年前の欧米と同じ危機に直面していたと言えるかもしれません。

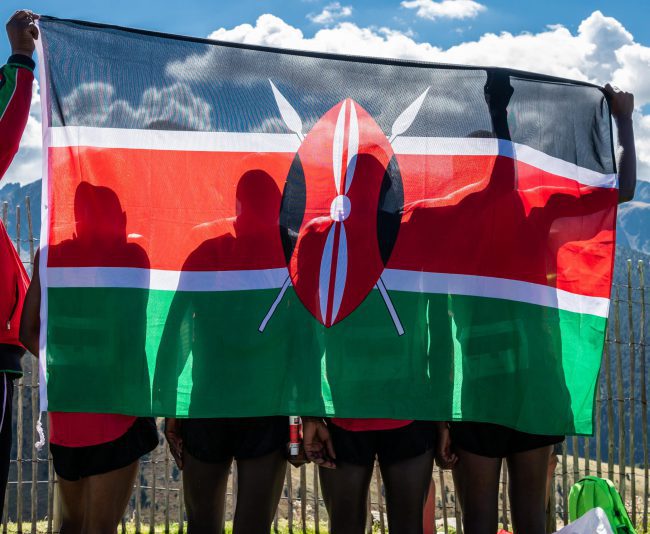

陸上の花形、マラソン。1960年代には重松森雄氏らの手によって、日本記録=世界記録という時代がありました。1970年代後半~1980年代前半には、宗茂氏、宗猛氏(いわゆる宗兄弟)、瀬古利彦氏、中山竹通氏がしのぎを削り、日本記録も世界記録に肉薄していました。

しかし、今やどうでしょう。オリンピックでメダルを取ったのは1992年、バルセロナの森下広一氏の銀メダルが最後です。

マラソン(や同じく花形の100m)で日本人が世界記録をだすことはもはや現実的ではないでしょう。

男子マラソンの記録の上位50位のうち49人はエチオピア人かケニア人(2021年2月時点)。これだけの占有率であることからすると、生まれ持っての素質の違いがあると言って過言でないでしょう。

ちなみに、男子100mの上位10人はジャマイカ人とアメリカ人が5人ずつです。

男子マラソン、男子100メートルともに、日本人はアフリカ系選手以外という意味では、検討しています。個人競技ではなく、リレーならば、リオデジャネイロで銀メダルを取っています。

しかし、運動神経に優れた少年少女から、「監督、私はどうしても金メダルをとりたいです」と言われたとき、マラソン(や100m)を勧める指導者はいないでしょう。

当然、順位に関係なくマラソンがやりたいという選手は別です。スポーツであれば世界的に成功しなくても、参加すること、努力すること自体に、意義はあります。

「頑張ったけど」は経営では許されない

経営の世界では、「社員にがんばってもらったけれど倒産した」は許されません。

貴重な人生を預けてくれた社員の能力の価値を、極大化できる舞台を提供することが経営者の責務でしょう。(一方、経営者が演出したいと思う能力の提供が社員の責務です)。

異質競争の場合、立ち位置の再考を

企業経営において、新しい競争相手が台頭し、調べてみると、競争条件がそもそも明らかに異なる・・・と感じた場合、すなわち、競争相手がキプチョゲ(2時間1分39秒のマラソン世界記録保持者)やウサイン・ボルトが競合だと判断した場合は、「いかに勝つか」ではなく「いかに競争を避けるか」が重要であり、自社の立ち位置を再考する必要があるでしょう。

米国は日本の台頭に対して「場」を劇的に変えたのです。

「場」の再定義については多くの戦略があろうかと思いますが、例えば筆者は以下があると考えています。

● 顧客にする

新興国と競争するのではなく、彼らの成長から恩恵を受ける立場に自社を置く。

⇒ キプチョゲのコーチになる。企業でいえばARM(知財)

⇒ シューズを供給する。企業でいえば村田製作所(材料)

⇒ トレーニング機器を提供する。企業でいえばファナック(機械)

● 活用する

新興国を競合としてみなすのではなく、活用する。

⇒ スポンサーになる。企業で言えばソフトバンク(投資家)

⇒ 競技会主催者になる。企業で言えばApple(iPhoneに自社製造部品は殆どない)

● 競争の焦点を変える

⇒ 「効率」ではなく「安全安心」で競う。例えばAirBus。

⇒ 新興勢力には「暖簾」で勝負する。例えばGUCCI。

● 全く違うことをする

そもそも「効率」で競争する必要がないことをする。例えばGoogle。

日本を顧客にしたGE

ちなみに、米国復活の象徴でもあったGE。同社は、順位3位以内の事業だけ残して、他からは撤退したと言われますが、ちょっと変わった見方もあります。それは、日本人との競争に勝てる気がしない。であれば、日本人と競争するのではなく、日本人を顧客にすることを考えよう、という発想で事業選択をしたとか。

例えば、医療機器(日本人がたくさん働いて病気になる可能性があるから)、航空機(日本人がたくさん出張するから)――出来すぎていて、さすがに邪推だとは思いますが、「いかに競争しないか」という考えに基づいたとしたらとても戦略的です。

地域限定の戦い

閑話休題。「いや、私はそれでもマラソンで食べていくんだ」という場合は、地域を限定することも一案です。世界で50位でも日本で1位であれば生活はできると思います。

「日本1位」であればなにかにつけて声がかかるでしょう。

ただし、その場合、市場規模は世界の5%。

例えばサッカーでは世界のトップ選手は年収100億円以上になりますが、Jリーグでの日本人選手は上位でも数億円でしょう。

ニッチ=自社の価値を極大化できる場所を探す

いかに勝つかはもちろん重要ですが、同時にいかに競争をしないか、すなわち、自社(自分)の能力の価値を極大化できる場所の設定は重要な論点であると考えます(このことは、本連載の7~9回で述べた「ニッチとは何か」という極めて本質的な議論なのです)。

▼村上春樹さんから学ぶ経営(シリーズ通してお読み下さい)

「村上春樹さんから学ぶ経営」シリーズ

コメントが送信されました。