読了目安:7分

逆風下でトヨタが国内工場を新設する理由

トヨタ自動車が2025年8月、国内に車両工場を新設すると発表した。四輪車の国内生産は、内需の先細りや海外への生産現地化、グローバル競争の激化で低迷しており、工場の生産終了や閉鎖が相次いでいる。逆風下で発表された今回の新工場計画。その背景を探る。

2011年以来の国内車両工場

トヨタは新たな車両工場を建設するために、金型を生産する貞宝工場(愛知県豊田市)周辺の土地を取得することを決めた。新工場の稼働開始は2030年代初頭を目指している。生産規模や生産する車種など詳細は今後詰めるという。

トヨタが国内で車両工場を新設するのは、2011年に操業を始めた子会社、トヨタ自動車東日本の宮城大衡工場(宮城県大衡村)以来で15工場目。日本の大手乗用車メーカーが国内で車両工場を新設するのは、2013年に操業を始めたホンダの埼玉製作所(埼玉県寄居町)以来となる。

新設より生産終了続く国内工場、その流れを覆せるか

自動車は裾野が広い産業で、経済波及効果は2.5倍と全産業で最も高い(全産業平均は1.8倍)。このため、車両工場の新設は耳目を集めやすい。ところが最近は、新設の話はなく、生産終了や閉鎖が多い。

ホンダは埼玉製作所狭山工場(埼玉県狭山市)の車両生産を2021年末に停止した。三菱自動車の生産子会社パジェロ製造(岐阜県坂祝町)は2021年8月に閉鎖。2020年12月には、トヨタ自動車東日本の東富士工場(静岡県裾野市)も生産を終了している。今年に入ってからは、日産自動車が追浜工場(神奈川県横須賀市)と子会社日産車体の湘南工場(同平塚市)の生産終了を発表した。

1990年をピークに低迷 日本の車両生産の推移

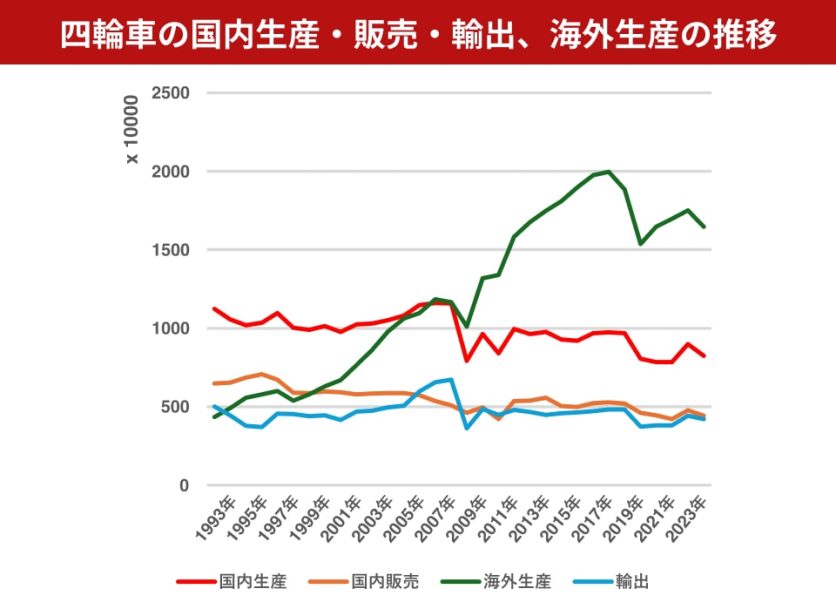

ここで国内の自動車生産を振り返ってみる。1970年代から1980年代後半にかけての国内市場の成長に伴い、自動車生産量はほぼ右肩上がりで増加した。1990年には、ピークの1,349万台を迎える。1990年代前半から2000年代前半は、国内市場の伸び悩みと海外への生産の現地化が進んだことで、国内生産は1,000万台付近で横ばいとなった。

2000年代中盤は、グローバル需要の高まりと円安を追い風に輸出が伸長し、2007年に1,160万台まで増加。しかしその後は、リーマン・ショックや東日本大震災、急速な円高もあり、一時約800万台まで落ち込んだ。2010年代中盤に持ち直したものの、2020年代に入り、コロナ禍や半導体不足で再び800万台付近まで減った。直近は認証不正などの影響で低迷している。

出典:日本自動車工業会

国内市場縮小と海外現地化が、国内生産の重しに

長期的に見て国内生産が伸び悩んでいる背景には、経済危機や自然災害などの一時的な要因もあるが、基調としては「国内需要の縮小」がある。

国内新車販売台数はバブル景気に沸いた1990年に778万台でピークを迎え、それ以降、縮小傾向をたどり、2024年にはピーク時の4割減の442万台となった。海外への生産の現地化で輸出が頭打ちとなっていることも一因だ。

国内市場は人口減少で成長が期待できず、グローバルで新工場を建設するとしても、日本が対象になることは考えにくい。むしろグローバル競争の激化もあって、国内では生産終了や閉鎖が相次いでいる。

“国内300万台体制”を死守するトヨタの信念

こうした中、トヨタは国内生産300万台体制を掲げてきた。グローバル1,000万台体制を支える「マザー工場」として日本を位置づけており、日本でモノづくり基盤を維持するためには300万台体制が必要との考えだ。

2020年3月期の決算説明会で、豊田章男社長(当時、現会長)は「超円高をはじめ、これまでどんなに経営環境が厳しくなっても、『日本にはモノづくりが必要であり、グローバル生産をけん引するために競争力を磨く現場が必要だ』という信念のもと、まさに“石にかじりついて”守り抜いてきたものです」と300万台体制へのこだわりを語っている。現に、東日本大震災やコロナ禍で一時的に300万台を割り込んだことはあるが、おおむね300万台超の生産実績を残している。

足元ではトランプ関税がグローバル生産の波乱要因となっており、とりわけ国内からの最大の仕向け地であるアメリカへの輸出は不利になっている。こうした中で発表された今回のトヨタ新工場建設計画は、将来にわたって300万台体制を維持・強化し、国内生産を重視する姿勢をあらためて示した格好だ。

50年超の工場も 進む老朽化

建屋や設備の老朽化も差し迫った課題だ。トヨタの新工場建設発表に際し、東崇徳経理本部長は、「(国内の車両工場は)老朽化が進んでいる」と述べている。

日本の車両工場は、高度成長期のモータリゼーションに伴って建設されたものが多い。トヨタに限らず、操業開始から50年を超える車両工場が各地で今も稼働している。

先述したホンダの狭山工場は操業開始が1964年。生産終了決断の背景には、設備の老朽化もあり、狭山工場の生産ラインを寄居町に新設した車両工場に集約した。

トヨタも1959年操業開始の元町工場(愛知県豊田市)や、1966年の高岡工場(同)を抱えているが、今回の工場新設計画の代わりに既存工場を閉鎖、縮小するなどの計画があるかは今のところ、明らかにしていない。

労働生産人口の減少も課題

経理本部長・東氏は「新たな働き方にチャレンジする場にもしたい」とも述べている。新工場では先端技術を活用する方針だ。労働生産人口の減少も国内生産維持に向けた深刻な課題であり、新工場では自動化を中心とした高度な生産技術の実装が求められるだろう。

参考文献

日本自動車工業会『自動車産業の規模・日本経済社会への貢献」

日本自動車工業会『日本の自動車工業2024』

トヨタ自動車『「私はトヨタを”強い企業”にしたいと思ったことはない」2020年3月期決算説明会豊田社長メッセージ』

中日新聞 朝刊 1ページ『トヨタ 豊田に新車両工場 30年代初頭に稼働』(2025/08/08) 中日新聞朝刊 1ページ

ニュースイッチ by 日刊工業新聞社『14年ぶり国内車両新工場、トヨタが模索する工場の新たな姿』

日本経済新聞 朝刊 8ページ『栄光過ぎ去りしホンダ、再起動へもがく(電子版Selection)』(2017/11/12) 日本経済新聞 朝刊 8ページ

コメントが送信されました。