読了目安:9分

「クララが立った!」を英訳せよ

「クララが立った!」の翻訳は容易ではない。『アルプスの少女ハイジ』を知らない国の人に、「Clara stood up !」や「克拉拉站着!」と直訳しても意味を成さない。言葉には様々な意味や記号が埋められている。それは、年代、国、民族、言語で大きく異なるからだ。

Clara stood up !? So,what?(クララが立った?だから何?)

望外の喜びに出会って飛び跳ねる少女。この少女を、「クララが立った!」とはしゃぐハイジのようだ、と表現する。一定以上の年齢の日本人であれば、ハイジが飛び跳ねる映像が瞼に浮かぶ。細かな説明をしなくても、この表現が何を指すのか瞬時に理解する。

ハイジが強いられた都市生活、身体が不自由なクララとの邂逅、やっと迎えたクララの快復。

言葉には様々な意味や記号が埋められている。それは、年代、国、民族、言語で大きく異なる。『アルプスの少女ハイジ』が放映された国とそうでない国では、「クララが立った!」という言葉が指すモノ(存在)が全く異なる。

「サザエさん的一家」も翻訳が難しい。逆に、英語で「フィッツジェラルドの世代」※注 と言われても、我々は理解できない。

「モノ」が先か、「名前」が先か。

有名な言語学の命題がある。「モノ(存在)」が先か、「名前(言葉)」が先か。我々は感覚的には、モノが先に存在し、それに人為的に名前が付与されていると理解しがちだ。しかし、スイスの言語学者ソシュールなど、近代言語学は「名前(言葉)」が先と結論づけた。

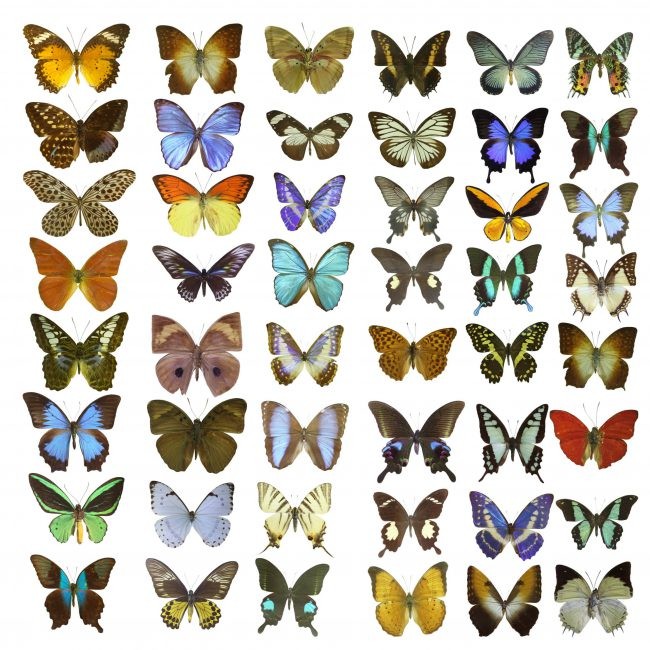

蝶と蛾は同じ?

蝶と蛾。日本語では二つを区別して名前を付け、異なる生物と認識する。フランス語などの言語圏では区別がなく、両方とも「papillon(パピヨン)」だ。フランス語で認識する世界では、蝶と蛾は一つの生物だ。日本語で認識する蝶も蛾も存在しない。名前が先なのだ。

名前(言葉)が付与され、その後はじめて、その対象物が世界から切り取られ、独立したモノ(存在)となる。

虹の色も、日本では7色だ。しかし、多くの西洋の言語では6色しかない(青と藍が同じ)。モンゴルでは3色で表現される。日本語で表現する7色のうち数色は、西洋やモンゴルでは認識されない。存在しないのだ。

中国人の男性は緑色の帽子はかぶらない

名前(言葉)は、異なる言語同士で意味する範囲が一致していない。例えば、緑色。日本では島崎藤村の『惜別の歌』など、美しい女性の髪を「緑の黒髪」と詠う。西洋ではミュージカル「ウィキッド」やアニメ「シュレック」など異世界の存在と緑色が紐づく。

中国で緑の帽子は、「妻を間男に寝取られた夫」がかぶるものとされ、嘲笑の対象だ。

中国の男性に、絶対贈ってはいけない。

経営学用語の翻訳に潜む罠

翻訳という行為は、モノ(存在)が先にある前提で、近代言語学とは逆だ。

日本語で認識した存在(言葉で世界から切り取った対象)を、似通っている外国語の語彙を選択して翻訳する。逆も同様だ。

選択した日本語と外国語の単語やフレーズは、その意味する範囲が100%対応しているわけではない。

自然科学の分野では翻訳の問題は比較的小さい。特定の物質や理論の多くは(おそらく)客観的に存在する。言語ではなく“数式”によって、異言語間の意思疎通が行われる。数式の意味は画一的であり、各人での意味する範囲の差もない。

一方、計量経済学など数式中心の分野を除くと、経済学・経営学・政治学など社会科学の多くは、翻訳における不正確さという危うさを不可避的に抱える。特に、経営関連だ。言語によって他者に作用を及ぼし、特定の方向に動機づけるという経営行為には、翻訳学問の問題が付きまとう。

「Focus」→「選択と集中」の誤訳

誤訳の好例は「選択と集中」だ。元々の発言者であるジャック・ウェルチ氏は「Focus」という言葉を使い、経営資源の集中投入による企業の業容拡大を志向した。これを「選択と集中」と誤訳した日本企業では、新たな挑戦が忌避され、縮小均衡に陥った。

レッドオーシャンは赤潮ではない

日本語に翻訳しないカタカナ英語の語感にもしっくりこない場合がある。例えば、競合の有無を指す「レッドオーシャン」、「ブルーオーシャン」という言葉。

「レッド」と聞いて、日本人のどれほどが「血みどろ」という映像を思い浮かべるだろうか。小学生の時に公害問題を刷り込まれた筆者は、この言葉を初めて聞いた時「赤潮の事かな」と思った。

翻訳ビジネス書には限界がある

毎年多くのビジネス書が発刊される。中からベストセラーが生まれるが、多くはカタカナが散りばめられた翻訳ビジネス書だ。

日本のビジネスパーソンの多くが、これらに目を通す。選択され使用されている各々の単語と文節には、日本語と英語での意味の乖離がある。本一冊で見れば、累積した意味の乖離や語感の相違は我々の想定を遥かに超えるものとなる。

我々は翻訳ビジネス書の限界を知るべきだ。英語のビジネス書の書き手は、彼らの人生における経験や民族全体の記憶の蓄積を前提に、主観的に言葉を選択する。

言葉の選択によって、書き手の表現対象である存在は、はじめて世界から切り取られ(後天的に)産出される。

産出された存在は、翻訳行為で選択される日本語の言葉が指す存在とは必ずしも一致していない。

翻訳経営学は、名前(言葉)の先天性の壁を超えられない

言葉の選択は優れて主観的なものだ。同一言語内でさえ、同じ言葉で表現する存在の意味や範囲は、選択者によって一致しないこともある。民族や言語が異なれば、その不一致性は格段に高まる。翻訳に頼ったビジネス書や社会科学は、名前(言葉)の先天性という壁を超えることができない。

「コア事業」とは選ぶものではなく、作るもの

企業再生の現場で近代言語学の視座を強く実感するのは、「コア事業」の決定行為だ。経営学の教科書では「コア事業」に特化し、「ノンコア事業」を整理すると書かれている。

しかし、「コア事業」という言葉はどの存在を指すのだろうか。

元々の繊維メーカーA社が、化粧品やビジネスホテルに進出したとしよう。売上構成は、繊維50%、化粧品40%、ビジネスホテル10%。営業利益構成は、繊維10%、化粧品40%、ビジネスホテル50%とする。A社の「コア事業」は先天的に存在し、客観的かつ画一的に決まるのだろうか。

「コア事業」とは、その時その時の経営者が、自らの自由意志で「コア事業」と選択した結果産まれるものに過ぎない。

「コア事業」という名前を特定の事業に付与することで、A社が運営する全事業という世界から、「コア事業」という特定の事業を切るとることができる。

「コア事業」は客観的かつ先天的(ア・プリオリ)に存在しない。各人が主観的に選択して「コア事業」という名前を付与することで初めて存在する。「コア事業」とは客観的に選定されず、主観的に作り出される。極めて近代言語学的行為と言える。

言葉の持つ弱さを知りつつ、言葉を道しるべに生きる

言葉(名前)が意味する範囲がもつ“ゆらぎ”を、我々は常に認識する必要がある。翻訳ビジネス書による知識の獲得工程では、言葉(名前)の先天性がもたらす限界を意識しないと、思わぬ誤解や誤認識につながる。

一方、言葉(名前)に先天性があるのであれば、言葉(名前)を使って知識を得れば得るほど、自己が認識可能な世界は細分化され、多様性は満ちたりる。世界が広がりや奥行きを持つことでもある。新しい言葉(名前)を習得すればするほど、その言葉(名前)が対象とする存在が増加するためだ。

我々は、言葉(名前)が持つ脆弱性を認識しつつ、同時に言葉(名前)を道しるべに、知覚する世界を広げていく旅を続けるのだ。

注 アメリカの作家F・スコット・フィッツジェラルド(1896-1940)。代表作は『グレート・ギャツビー』(The Great Gatsby)など

コメントが送信されました。