読了目安:22分

哲学とビジネス⑧スピノザの哲学 (異端の哲学者スピノザの発想の転換をビジネスに生かせ)

近世の哲学者の中でも、ベネディクトゥス・デ・スピノザ(1632年~1677年)は、他の哲学者とは全く発想が異なる異端の哲学者である。本稿では、スピノザの異端の哲学をご紹介するとともに、ビジネスの世界でスピノザの哲学の活用方法についての私見を述べる。

はじめに

私がスピノザの哲学と出会ったのは、数年前、息子が大学で一般教養としての哲学科目を受講していた時だった。息子は理系出身で、哲学の考え方を理解するのに苦労していた。

私が、サポートするために、その哲学テキストを読んでいた時、スピノザの斬新な考え方に出会い、大変印象深かったことを記憶している。(ここでの「斬新」とは、私にとって未知のものであったという意味である)

「自由意志は存在しない」

「自由とは強制ではないことを指す」

「人間の意思決定は、必然性に基づくものである」

一般的に言うと、「自由意志」とは、文字通り何も制約がない中で自由に考えて決めることであり、必然性とは真逆の位置付けにあるはずだ。自由に意志決定ができるからこそ、その意思決定の結果に対する責任という概念が生じるのであって、意思決定が必然に基づくのであるなら、その人に責任を問う余地はないはずだ。

スピノザの考え方だと、人間は、全て運命に従って行動するだけということになるため、人間の努力の余地がなくなってしまうのではないか、というような素朴な疑問を抱きつつも、スピノザの発想における極端で異なる考え方がとても印象的であった。

しかしながら、今回の執筆にあたって改めてスピノザの哲学を学んでみて、スピノザのいう必然性は、意思決定における自由とのバランスの問題で考えるべきことが分かった。

その背景には、科学、天文学、医学等のさまざまな人間の学問が、スピノザの生きていた17世紀の時代において、本来の人間や自然の構造の一部しか解明できておらず、全てにおいての真理に到達することは困難である、という冷静かつ客観的な考え方があるように思われる。

それから、400年弱が経過した現代においても、そのこと自体は変わらないように思う。現代の科学で宇宙空間及び地球外の惑星(月)に人間が行くことができるようになり、今後、宇宙空間に居住できる未来も近いと思われるが、それは宇宙全体からすればごく一部の些細な話であり、宇宙の全体像の解明はほとんどできていないように思える。

このように考えると、我々が、普段自由に意思決定をしていると認識していても、実際は、さまざまな条件や制約の中で許容された一定範囲内での自由にしか過ぎない、という考え方は説得力を持つ。

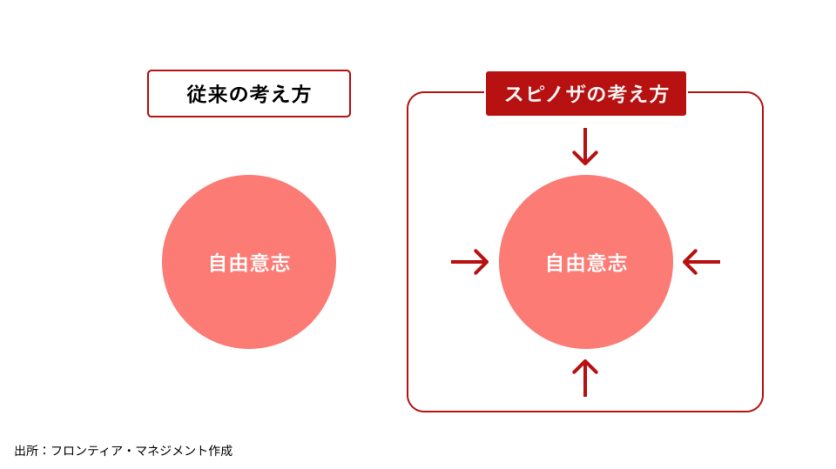

これをイメージ図で示すと図表1の通りである。同図表の左側の図のように、何らの条件や制約のない中で自由に意思決定をしていると思っているのが従来の考え方であるのに対し、スピノザの考え方は、右側の図のように、外周の四角で囲まれた範囲内での自由ということになる。

スピノザの生い立ち

スピノザは、17世紀に活躍したオランダ出身の近世合理主義の哲学者であり、1632年にアムステルダムで裕福なユダヤ人貿易商の次男として生まれた。学生時代にユダヤ教の律法学院に入学してラテン語学校で学んだ後に、哲学や数学を研究することになったが、彼の思想は、神を宇宙と同一視する「汎神論」に基づいていた。

このため、1656年に、ユダヤ教の教義から著しく外れていることを理由として、ユダヤ人の共同体から破門された。また、実際に暴漢に襲われた経験もあることから、1663年に『デカルトの哲学原理』を実名で出版した後は、迫害や弾圧を恐れて、実名での書籍出版は回避することとした。

このため、スピノザが実質的に執筆した「神学政治論」(1670年)は、匿名で版元を偽って出版した。また、スピノザの主要な書籍として有名な『エチカ』は、スピノザの没後に遺稿集として出版された。本稿は、主としてこの『エチカ』の内容に基づいて執筆している。

スピノザの基本思想、「自由」とは「必然性に従うこと」

スピノザは、神を自然(宇宙)と同一視し、全ての事象は神(自然)が変化した結果であると捉えていたため、人間の精神と身体は分けて考えるべきではなく、精神と身体で同時に運動が起こるという考え方(心身平行論)に立つ。

一方、17世紀以降で見ると、デカルトや後のカント等に代表されるような心身二元論(精神と身体をそれぞれ独立したものと捉える考え方であり、人間においては、精神が身体を操作しているとする。)が主流の考え方であるが、スピノザはこれを否定した。

その上で、スピノザは、「自由」について、「束縛がないこと」ではなく、「必然性に従うこと」と捉える。ここでいう「必然性」は、「自分の精神や身体の条件に従って行動すること」または「与えられた条件の下で、その条件に従って、自分の力を上手く発揮できること」であり、必然的に捉えるべき条件や制約の範囲内では、人間の「自由」は存在するものと考えていた。

なぜなら、人間は、自らの身体のなしうることを全て説明できるほど、正確な理解には至っていないからである(例えば、夢遊病者が睡眠中に行う行動についてのメカニズム等も、医学的に十分な説明をすることはできていない)。

もちろん、スピノザの生きていた17世紀と比較すると、現在の21世紀においては飛躍的に科学(医学等)が進歩していることは明らかである。しかし、現在においても、人間が未だ解明できていない病気の原因等も無限にあり、スピノザの考え方自体は現在にも当てはまるはずだ。

スピノザの哲学では「自由」の反対は「強制」

スピノザの哲学では、「自由」の反対は「必然」ではなく、「強制」である。「強制」とは、その人に与えられた心身の条件が無視され、何かを押し付けられている状態をいう。

例えば、幼いころから虐待を受けて育った青年が、それに復讐すべく、自らの身をわざと過酷な状態にある戦争の下に置き、暴君の命令に従って自分の心身を痛めつけたことについては、「自由」ではなく「強制」された行為と捉える。

復讐心は、憎しみの感情から、害悪を加えた者に対し攻撃を加えることを指すが、この場合は、親への攻撃ができないため、復讐の対象を自らの心身に向けている。この場合、青年は、かつて受けた虐待という外部の圧倒的な原因に、ほぼすべての心身を支配されている状態にあり、「強制」された状態での行為といえる。

ここで言う「自由」と「強制」の区分けは、主として自分を原因として行動しているか否かで判断することになる。スピノザの定義によると、その人に与えられた心身の条件が無視され、何かを押し付けられている状態(「強制」の状態)では、その人は、主として自分を原因として行動していないため、受動的な行為をしているに過ぎない。

これに対し、「自由」な行為とは、主として自分を原因として行動している能動的な行為のことを指すことになる。例えば、脅迫により金品を要求されたため、脅迫者に対して金品を渡す行為だけを捉えると、金品を渡す行為自体は渡す人が自ら判断して行う能動的行為のようにも一見思える。

しかし、この金品を渡す行為の原因は、相手方の脅迫行為に基づく畏怖状況に陥ったことである。そのため、その行為は主として自分を原因として行動したわけではないことから、受動的な行為と位置付けられる。

スピノザの「自由意志」の考え方

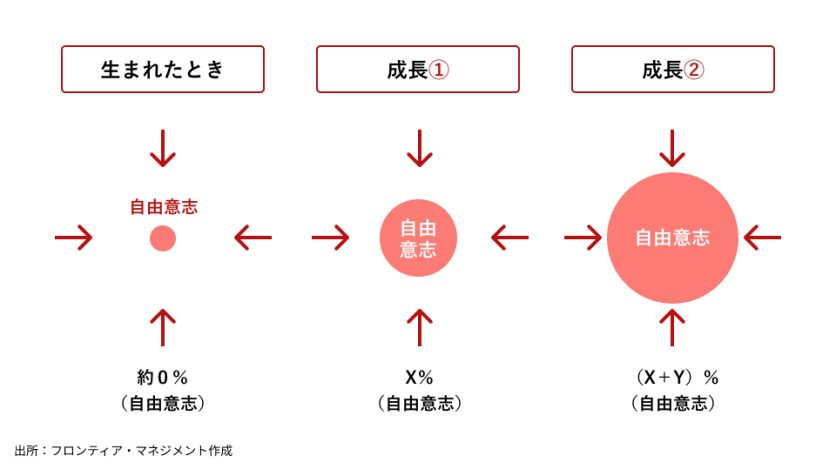

これまで述べてきた通り、スピノザの「自由意志」は、制約や条件等で限定された範囲での「自由」であり、通常の「自由意志」とは異なる概念である。しかし、この「自由意志」は、人間の成長・発達により、その自由度の範囲が広がっていくことが想定されている。

人間は、生まれた時、概ね先天的に備わった能力のみで行動するため、その時点では自分を原因とした行動(自由な行為)はほとんどない。

その後、生きていく中での経験と学習の積み重ねにより、「自由」の度合いを高めていくことになる。(図表2参照)

- 生まれたとき:自由約0%、必然約100%

- 成長① :自由X%、必然(100-X)%

- 成長② :自由(X+Y)%、必然(100-X-Y)%

↓

↓

一方で、我々は、日常生活において、自分に「自由意志」が存在し、その「自由意志」で行動をしていることを主観的に意識しながら行動するのが一般的だ。

しかし、スピノザに言わせれば、ここでの人間の意識は、あくまで限定された範囲内での「自由意志」に基づいて決定したプロセスの一部だけを捉えているにすぎず、人間は、そのような意志を引き起こした本来の原因や制約・条件のことはほとんど分かっていないのである。

人間の意思決定や行為は、さまざまな原因等によって多元的に行われるものであり、人間の純粋な「自由意志」によって行われているわけではない。例えば、人間が歩く行為で考えると、「これから歩こう」と決めた点は「自由意志」に基づく判断として意識している。

しかし、人間の歩く行為において、200以上の骨、100以上の関節、約400の骨格筋を動かす動作に人の意識は及んでおらず、それらは概ね無意識に動いているのである。

スピノザの「自由意志」に関する哲学をビジネスに生かす方法①

先述した通り、現代社会では、「意志」「意志決定」「選択」に対する信仰があることが一般的であり、「自由」な「意志」により「決定」(「選択」)した以上、それに伴って「責任」がある、という議論が主流となっている。

しかし、人間が、「決定」(「選択」)をする時は、自らの「意志」だけで行われているわけではない。実際には、意志以外のさまざまな要素が複合的に影響を与えて、行為が決定づけられている。その点を考慮して物事を考えるべきではないか、というのがスピノザ哲学の教えである。

スピノザは、決して「責任」がないと言っている訳ではない。時として、限定された範囲での「自由意志」による決定に、全ての責任を負わせることが酷な場面もあるので、そのような点も考慮すべきと述べているものと推察する。

例えば、ビジネスの世界において、顧客に対する営業(提案)を行う場合に、我々は、提案書の内容や当日のプレゼンテーションの出来によって、顧客の判断が決まる、と思っている場合が多い(そのように考えて、プレゼンに全力で臨むこと自体は間違いではない)。

もちろん、プレゼンテーション当日の素晴らしいプレゼンによって、顧客側の高い関心を引き、それによって仕事が受注できる場合もあるが、それ以外の要素(提案企業の社歴や知名度、提案企業と顧客企業のこれまでの取引関係、顧客の社長または担当責任者と提案企業とのこれまでの接点、提案企業の業界内の評判、顧客の社内決裁をスムーズにするために必要な提案企業の見栄え等)(以下「他の重要ファクター」という。)をも踏まえて意思決定がなされる場合が一般的である。

このことは、顧客の意思決定が多元的に決まることを意味し、当日のプレゼンの結果で決まる部分(顧客側の意思決定の自由度の範囲)が実質的には小さいような場合も少なくない。

このように考えると、顧客に対して営業(提案)を行う時も、上記に述べた「他の重要ファクター」について、自社がどの程度満たしているかを確認したうえで、自社が、他社と比較して不足している部分がどこなのかを検証しながら、営業活動を行うことが重要である。

一方、営業活動によって、残念ながら失注してしまった場合においても、スピノザが言うように、顧客の意思決定が多元的に決まることを考えると、プレゼンをした担当者が必要以上に自己の責任を感じて落ち込むべきではない(プレゼン自体が大失敗したような場合は別であるが)。

もちろん、スピノザの考え方を濫用して、失注した原因の責任が一切自分にはないというような無責任な態度を取ることは好ましくない。

一方で、スピノザの哲学を頭に浮かべた上で、気分を一新して次の提案機会に臨むとともに、顧客の意思決定が多元的な要素で決まることを踏まえた営業活動をする方針に改まるのであれば、それは、好ましい方向ということができる。

スピノザの「自由意志」に関する哲学をビジネスに生かす方法②

通常の企業が、企業風土改革に取り組む場合、その改革が容易でないことについても、スピノザの考え方を用いて説明することが可能だ。以下は、風土の改革が比較的容易な事業再生中の会社の場合との対比で考えてみた。

経営が危機に瀕した企業の場合には、会社を再建しないと会社が破産するため、社員にとっては自分自身の仕事がなくなり、自分の生活が脅かされるという外的な刺激(恐怖)が存在している。

このような状況下では、外的な条件または制約(例えば、再生計画に従って事業のスリム化を行う等)が大きいため、各社員が自由意志で行動できる余地は少なく、むしろ、スピノザの言う「強制」に近い状態にある。

よって、経営危機に陥った企業は、それまで会社の経営に対して批判的だった社員も含めて、全社員が一丸となって会社の再建に向かって頑張るというような意識に変化するのに適した環境ということができる。言い換えれば、経営が困難になった企業における社員の意識改革(風土改革)は、受動的な変化であり、各社員が自由意志をもって行動しにくいことが、かえって風土改革を行いやすい環境になるのだ。

一方、通常の会社の場合には、自分たちの意識の変化がなくても、会社が倒産する訳ではないため、自分の生活が脅かされるというような外的な刺激(恐怖)は存在しない。

このため、経営危機に陥った企業の場合と比較して外的な条件または制約は少なく、各社員が自由意志で行動できる余地は経営が困難になった企業よりも遥かに大きいため、当該社員の意識をまとめて変化させることは難しい。

以上により、通常の会社において社員の意識改革(風土改革)を行うことは、多数いる社員の各自が、自らが原因となるような能動的な変化を起こす必要性があり、そのこと自体は難度が高い。

しかしながら、スピノザが推奨しているのは、このような人間の能動的な行動である。社員の意識改革(風土改革)は、各企業において既に存在している企業の重要な要素(事業内容、経営理念、経営体制、企業文化他)と、各社員の意識を動かすような外的な刺激(環境変化、インセンティブ等)の双方を組み合わせて、各社員の能動的な行為を導くべく、時間軸を使いながら粘り強く実施していくことが必要となる。

スピノザの倫理の考え方と道徳との違い

一般的に言われている道徳は、人間はこう行動すべきという規範であり、既存の超越的な価値を個々人に実質的に強制する概念である。このため、道徳に関して、個々人毎に内容が異なることはなく、実際に行動をしてみる中で、道徳の内容を個別に判断していくといった要素はない。

これに対し、スピノザが言う倫理は、物事との組み合わせの中で、相対的に「善」・「悪」を考える概念だ。ここでいう「善」・「悪」の判断は、組み合わせによって結論が異なる以上、組み合わせる各当事者の個々人の差による影響を受けることになる。

また、実際に組み合わせてみないと判断がつかない部分があるため、倫理については、実際に試してから結果的に「善」・「悪」を判断するケースも少なくない。

スピノザは、自然界において、事物は、それ自体で見られる限り何も積極的な意味はなく、「善」も「悪」もないと原始的に捉える。その上で、「善」・「悪」は、事物と何かを組み合わせたうえで、初めて、「善」・「悪」という概念が相対的に決まるものと説く。

人間にとっての「善」は、自分とうまく組み合わせたうえで、自分の「活動能力を増大」させてくれるものを言い、反対に、「悪」は、自分と組み合わせるとかえって自分の「活動能力を低減」させるものを言う。

例えば、音楽は、憂鬱な状態の人にとっては、気分を明るくする要素があることから「善」であり、悲嘆に明け暮れている人は、静かにそっとしていて欲しいと願う場合が多いことから「悪」となる。

別の例で言うと、ステーキは、胃が丈夫な人にとっては、元気になって活動能力を増大させる要素がある食べ物であるため「善」であるが、胃弱の人にとっては、それを食べるとかえってお腹が痛くなって活動能力を弱めてしまう食べ物になるので、「悪」と位置付けることができる。

企業活動において倫理を考える場面では、このスピノザの倫理の考え方が当てはまる場合が多い。例えば、業況が苦しい企業が、希望退職等によって人員規模を縮小させる行為の是非が問われることがあるが、絶対的な概念としての倫理を語ることは難しい。

企業にとって人材は最も重要な経営資源である。しかし、経営危機に陥った企業の存続自体が危ぶまれるような場合には、人員削減を伴う再生策を講じざるを得ないことがある。そのような時に、会社が妥当な条件の下で希望退職を募集することは、やむを得ない選択肢として容認される。

スピノザが説く感情コントロールの重要性

スピノザによれば、喜びは「善」の感情であり、その人の「活動能力の増大」に繋がる。一方、悲しみは「悪」の感情であり、その人に「活動能力の低下」をもたらすものと位置付けている。

人間のねたみの感情は、同様に「悪」の感情に位置づけられ、「活動能力の低下」をもたらす。ねたみの感情は、自分と同等と思っている者が優遇されたり、自分よりも高い能力を示したりすることにより生じる。

このため、自分と同等でないと思っている者に対してねたむことはない。例えば、人間が、鳥が空を飛んでいるのを見ても、自分たちが飛ぶことができないことを理由に、鳥をねたむことはないのである。

ねたみの感情は、時として競争心をあおり、相手方に勝つための努力を促進させることもあるが、スピノザは、そのようなことは例外的であり、他人をねたむことにより健全でない感情に支配され、「活動能力の低下」をもたらすものと整理している。

よって、スピノザは、ねたみの感情を強く持たないよう自己の感情をコントロールすることの大事さを唱えているものと思われる。

外部からの刺激に対応するコナトゥス(自分の存在を維持しようとする力)を意識せよ

また、スピノザは、物事の「本質」は、「自分の存在を維持しようとする力」(コナトゥス)にあると考えた。

人間が、外部から悪い刺激を受けて、自身に何らかの(悪)影響が生じたとしても、人間には「自分の存在を維持しようとする力」が内在しているため、その力の作用により、刺激に対して自身を変化(順応)させる力が働くと説いている。

例えば、他人から嫌味やクレームを言われた場合、これによる刺激はその人の精神の不安定さをもたらすが、自らの「自分の存在を維持しようとする力」によって、そのことを忘れるか、または気にしないといった対処を行うのである。

外部からの悪い刺激に対しては、人間には自分を変化させ対処する力が内在しており、それを意識しながら自信をもって行動することが重要である。

反対に、外部からの良い刺激(学問、芸術、食事または趣味等)を受け取った場合には、それを自分の中での好影響としての変化(順応・吸収)として捉えることが重要である。スピノザは、受け取ることができる刺激の幅を意識的に広げていくことが大事であると説く。

具体的には、学問のみならず、さまざまな芸術や食事や趣味等の話題に詳しい人は、それらの幅広い刺激をさまざまな機会に受け取ることができるので、人生を有益に過ごす「賢者」になることができると述べている。

そのためにも、学問や芸術その他の知識や経験を意識的に深めていくことが、人生を有意義に過ごすための秘訣となるのである。

最後に

スピノザの哲学は、発想の大きな転換があるため、異端の考え方であるが、自然科学の進展と人間の英知を冷静な目で見て、現実的な対処の仕方や考え方を人々に伝授しているように思える。

スピノザの哲学自体は、難解であるものの、スピノザの哲学の良いところを理解して、ビジネスに生かしていくことをお勧めする。

参考文献

・はじめてのスピノザ 自由へのエチカ (國分 功一郎 著:講談社現代新書)

・エチカ―倫理学 (上) /(スピノザ 著/畠中 尚志翻 訳:岩波文庫)

・NHKテキスト スピノザ『エチカ』2018年12月 (國分 功一郎 講師:NHK出版)

コメントが送信されました。