読了目安:12分

高止まるオフィス空室率 コロナ禍がアメリカの不動産市場に起こした構造変化

アメリカのオフィス市場で空室率が高止まりしている。地域差はあるものの、需要の低迷は全米に広がっている。背景には、コロナ禍で普及したリモートワーク(在宅勤務やシェアオフィスなどでの勤務)や、ハイブリッドワーク(リモートワークとオフィスへの出社の組み合わせ)への勤務スタイルの構造変化とその定着がある。人手不足が続く中、好条件のビルに需要は傾斜する一方、競争力に劣るビルでは住居など他用途へのコンバージョン(conversion:用途変更)や再開発が増えると思われる。

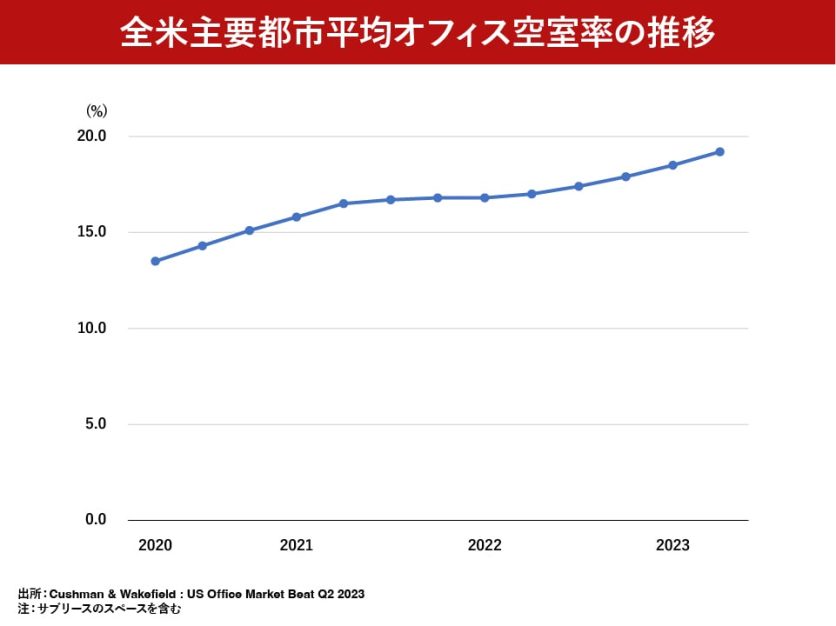

オフィス空室率は上昇、募集賃料は実質的な下落が続く

不動産サービス会社のCushman&Wakefield(C&W)の調査によれば、2023年第2四半期(4-6月期)の全米平均のオフィス空室率(サブリース=転貸を含む)は19.2%で、前四半期(23年1-3月期)の18.5%から0.7ポイント上昇した。上昇は14四半期連続だ。

テクノロジー系テナントに依存する都市のサンフランシスコがワーストで27.2%、フェニックス、ロサンゼルス(CBD)、ミネアポリス/セントポール、ヒューストンの空室率も25%を超えており、オースチン、シカゴ、アトランタ、ソルトレイクシティ、デンバー、シアトルなどの空室率も20%を超えている。ただし92の総調査都市のうち、4割強の都市の空室率は15%以下であった。

アメリカのオフィス賃貸では転貸が認められており、サブリースと呼ぶ。今後については、不透明な景気動向に加えて、新規のサブリースの増加が懸念材料である一方、デリバリーズ(deliveries=新規供給)が抑制傾向にあるのは好材料だ。

空室率のピークアウトは来年14年以降との見方が市場のコンセンサスと思われる。なお第2四半期の全米平均の募集賃料は$37.34/sfで、前四半期の$37.13/sfからわずかに上昇した。ただしこれは表面の募集賃料の数字だ。

空室が増加する市況下で、ビルオーナーはテナント確保のためにフリーレント(一定期間の無料契約)の設定やエスカレーション(escalation:賃料増額条項)の減免、本来テナントが負担すべき内装工事費(tenant improvement)の一部負担をしている。それらのインセンティブ(アメリカではコンセッション=concessionという)を含む実質賃料はゆるやかな下落傾向と推定される。

人気は「サンベルト」地域や高アメニティビルに集中

全米で見たオフィス需要は弱さが続くものの、不動産は地域性の強いビジネスであり、地域によって需要の強弱がある。

急速に発展しつつあり、働く人々の間で人気の高いオースチン、ダラス、マイアミ、ナッシュビルなどのサンベルト地域(Sun Belt:米国の北緯36度より南に位置する南部および東南部の地域)では、需要は比較的堅調だ。23年第2四半期時点では、サンベルト地域の4都市(サバンナ、ツーソン、メンフィス、タンパ)で空室率は前四半期と比べて低下した。

あるいは、ライフ・サイエンス系のテナントは一般的にリモートワークを認めないため安定的なオフィス需要が見込める。伸びつつあるこのカテゴリーのテナントからの需要が、ボストン、デンバー、ソルトレイクシティで顕在化している。

一方、同じ都市にあっても、ビルの質の違いにより、需要の格差が広がっている。好立地かつ最高グレードの新築ビルであれば、厳しい市場環境下であっても賃料上昇が見込めるが、築年数の古いオフィスビルに関心を寄せるテナントの数は限られている。

ニューヨーク・ミッドタウンを例にとれば、新築の One VanderbiltやHudson Yards では、眺望の良い上層階では$200/sfを大きく超える超強気の賃料で成約する一方、ロックフェラーセンター界隈の築50年以上のビルの賃料の上限は$100/sfを超える程度だろう。

なお最近はハイグレードなビルの要件として、アメニティ(快適性や心地よさ、あるいはそれらをもたらす設備)が重要視される。背景にあるのは、今後人手不足がさらに顕在化するとの見方だ。

アメリカでは、Baby Boomer世代(1946年から1964年生まれ)が引退を先送りすることで人手不足が緩和されてきたが、今後この世代の過半数が70歳以上になり続々と引退することで、人材獲得競争が熾烈になるとの見方がある。

そこで優秀な人材を獲得するために、オフィスのアメニティにもこだわるというわけだ。このようなテナントの意識の変化を反映して、ウェルビーイング(Well-being=心身の健康や幸福)やエンゲージメント(engagement=組織目的への自発的な貢献意欲)を高めるアメニティ、働く人々を惹きつけるアメニティを備えたビルであれば、多くのテナント候補の関心を集める傾向にある。

これらに加えて、企業の設定するESGターゲットに合致するサステナブルビル(sustainable building)であれば、テナント獲得競争でさらに有利になる。

広がるフルタイム出社への抵抗感 25%は「即退職」

アメリカの多くの都市のオフィス賃貸が苦境に陥っている背景には、コロナ禍で普及したリモートワークやハイブリッドワークへの勤務スタイルの変化がある。

日本では、コロナ禍に落ち着きが見られる現在、勤務態様をコロナ前に戻したり、コロナ禍の時と比べてオフィスへの出社の頻度を増やしたりする企業が増えている。日本のマーケティングリサーチサービス会社のジオテクノロジーズが、23年2月にリモートワークが可能な日本人3.4万人に対して出社率の調査を行った結果、ほぼ毎日出社する人は全国平均で66.9%となった(ジオテクノロジーズ プレスリリース 23年3月13日)。

一方アメリカでは、オフィスビルの入退出システム管理会社のKastle Systemsが、全米で管理する約2600棟に入館した人数を集計して代表的な10都市(オースチン、シカゴ、ワシントンD.C.,サンフランシスコ、ニューヨーク、サンノゼ、フィラデルフィア、ロサンゼルス、ヒューストン、ダラス)の週次の平均出社率を推計しているが、8月9日時点の出社率は、コロナの感染が広がる前の20年2月と比べて47.3%だった。政府が経済活動を制限して15%を下回った20年4月からは回復が進んだものの、23年1月に50%に達してからは横這いに近い弱含みが続いている(Kastle Systems ホームページ)。

日米の2つの調査は調査方法の違いもあり、単純な比較はできないが、日本と比べてアメリカでは、オフィス出社への回帰が進んでいないのは事実といえよう。

アメリカで出社率が戻らない背景には、コロナ下でリモートワークやハイブリッドワークが広がり、アメリカ人の働き方に関する考え方が変化しつつある点が挙げられる。2年前の21年7月の調査だが、アメリカの雇用調査会社のGoodHireが3500人のアメリカ人の成人を対象に、「もし現在の雇い主がフルタイムでオフィスに出社して働くことを求めるならどうするか」と質問したところ、45%は、退職を考えるか、あるいはリモートワークが出来る職場を探し始めると回答し、25%は、そのような通達が出たら即退職すると回答した。また61%が、フルタイムのリモートワークと引き換えに賃金カットを受け入れると回答した(GoodHire プレスリリース 21年8月24日)。

これらの調査結果は日本人にはやや極端に見えるかもしれない。しかしこれがアメリカの現実だ。アメリカでは、コロナ禍をきっかけに若い世代を中心に新しい働き方の提唱が盛んだ。最近では、一人のTikTokerによって広められた、月曜日に最低限の仕事しかしない、というベア・ミニマム・マンデーズ(Bare Minimum Mondays)という働き方が話題になっている。

人手不足が続くという現実の中で、経営者はこれらの新しい発想やアイデアを無視することはできない。リアルなコミュニケーションがほとんどないフルタイムのリモートワークが主流になるとの考えが非現実的な一方で、もちろん職種によるが、ハイブリッドワークはアメリカ社会で定着しつつあると考えられる。

今後の不動産開発にはさらなる変化への柔軟性が必要

リモートワークやハイブリッドワークを続けるならば、当然企業はオフィスの総面積を減らすだろう。そうであれば、全米のオフィス需要はコロナ禍前の水準には戻らないだろう。従って、今後景気がゆるやかに回復すれば、現在19.2%の全米の空室率は来年24年以降のどこかでピークアウトするだろうが、その後も10%を下回る可能性は低い。

ハイブリッドワークを前提とすれば、企業が求めるのは少量の高品質なスペースであるから、通勤の利便性の良い好立地かつハイグレードで築年数の浅いクラスAビルへは引き続き堅調な需要が見こめるだろう。

一方、ワークスタイルの変化がもたらす企業のオフィススペースの縮小が、特に長い築年数が経過した古いクラスB以下のオフィスビルの先行きに暗い影を落している。こういうビルの中では、立地や構造・設備等の諸条件にもよるが、今後住居などの他用途へのコンバージョン(conversion:用途変更)あるいは建替えや再開発を計画する例が増える可能性が高い。

なお建替えや再開発であれコンバージョンであれ、意識すべき重要なことは、アメリカ人の働き方にする考え方は今後も変化が続き、かつ多様性を持ち続けるということだ。働き方だけではない。生活スタイル、ショッピングのやり方、余暇の過ごし方等々、変化は続き多様性は広がる。

従って、単一用途に限定された不動産開発はリスクが大きい。ミクストユース(mixed-use:複合用途の開発)、もしくは将来の用途変更を想定したフレキシブルな構造や設計であるべきだろう。

コメントが送信されました。